巴比特专栏 | 蔡维德:区块链行业崛起,这次是真的,但监管预备好没有?

1、沙盒监管的起因

2015 年 11 月,英国金融行为监管局(FCA)提出沙盒计划,目的是形成一个好的监管制度,对金融科技系统进行评估,同时鼓励创新。FCA 发现,在英国出现了三种现象:1)一些金融科技公司花费大量金钱和时间设计系统来逃避监管; 2)银行和金融公司因为害怕竞争,不愿意向科技公司开放应用,构筑技术壁垒,阻碍新科技进入正规市场;3)监管机构不明白这些新科技,更不知道如何监管它们。这种种情形对国家或者组织而言都是不好的。

现在我们谈谈当时的背景,以便读者对此更加清楚。当时金融科技在世界各地都是热门课题。2015 年 1 月,《华尔街日报》报道指出区块链是 500 年来最大的金融创新,吸引大量注意力,“区块链”在谷歌搜索排名到达最高峰,同年 10 月,华尔街开始做第一批的投资;12 月,IBM 公司推出超级账本项目。再过一个月,英国首席科学家把区块链列为英国国家战略。在这个背景下,英国监管机构(属于英国央行)推出沙盒监管。

FCA 发现一些公司花费大量金钱和时间设计系统来逃避监管,那是什么技术?人工智能、大数据、物联网、还是云计算?都不是,这些都不是逃避监管的技术,这些还可以支持监管,英国根本不需要为这些技术开启沙盒计划。

逃避监管的技术就是区块链,特别是基于区块链技术的数字代币。这些数字代币使用 P2P 网络技术,世界上任何地方只要有网,网上有服务器装有数字代币系统,这代币系统就可以到处运行。而且使用持续加密机制,上传的数据不能更改,又可以做跨境支付。这些交易不经过各国央行系统(包括英国央行),使英国无法监管这些交易,而且也不经过 SWIFT 系统,这又打破现在国际支付系统 [17]。

这对英国监管机构是又惊喜又担心。惊喜的是一个新技术出现了,但同时这技术一开始就是逃避监管,支持洗钱等非法活动,必须治理来维持金融稳定,问题是他们并不了解这技术,更不知道如何监管这技术。

但技术本身是中性的,既可以支持非法活动,也可以支持下一代金融科技,还可以是监管利器,这就开启英国的沙盒监管计划。在这背景下,英国 FCA 提出沙盒的概念,其最重要的目的就是在国家监管体系下鼓励创新:

- 让传统的金融公司可以了解、接纳和实验新型金融科技,评估这些新技术是否能对金融业产生真效益;

- 让那些逃避监管的科技公司不再开发逃避监管的技术,而开发对金融市场有正能量的技术;

- 让监管机构了解新技术,一起开发监管科技,用科技来监管科技。

2019 年 2 月,英国 FCA 发布数字代币市场数据和区块链监管原则,代表英国对该技术的理解比以前成熟的多。英国认为应使用货币法来治理稳定币,使用证券法来治理证券代币,而让传统数字代币在市场上自生自灭,因为美国监管机构 SEC 已在 2018 年严重打击了数字代币 [18]。

2、数字代币市场混乱,区块链系统鱼龙混杂

后来数字代币的发展证实英国监管机构的顾虑并非多余。从 2017 年中直到 2018 年底,数字代币市场经过一轮疯狂上涨和后来的恐怖暴跌,在这过程中许多区块链或相关技术不断被提出来,并且许多新技术还是逃避监管。

数字代币市场非常混乱,虽然中国在 2017 年 9 月禁止 ICO 等活动,但还是有一些组织到处宣传他们的链是“国家队”——如是工信部、发改委或是网信办推荐的链;或者技术超前,是下一代的区块链;或者来自国内外名校的链如牛津大学、伯克利大学、清华大学等的链。

但是根据 2019 年 2 月 FCA 的报道,78% 的 ICO 项目都是彻头彻尾的骗局,剩下 22% 的项目还可能还是“部分”骗局。数字代币暴跌后,许多数字代币公司现在可能已经倒闭或者其代币一文不值。部分国内外名校的链或是国家单位推荐的链,也证实是子虚乌有。名噪一时的 EOS 被研究机构发现并非是区块链,而且共识机制也存在问题。由于数字代币暴跌,一些项目方违反当初的合约限制,携款跑路,这在国外是非常严重的事,不满的投资人告上法庭。

当初标榜“去中心化”的链现在被告在国外法院,证实当时标榜“去中心化”是假命题 [19]。和 2016 年 The Dao 事件的情形一样。赚钱的时候大声宣扬“去中心化”的自由,出事的时候却谁也不再理会“去中心化”理念,而是到中心化的法庭去打官司。

这样的乱象不止发生在公链身上,也发生在联盟链的身上,超级账本 (Hyperledger) 在 2018 年被发现是一个中心化的伪链,由中心化的 Kafka 控制所有节点的通讯,一旦 Kafka 中心被控制,整条链就被控制。出名的瑞波 (Ripple) 链也被独立研究报告发现是中心化的系统。更早以前 2017 年,R3 的 Corda 也公开承认他们不是区块链,而是类似区块链。

这些链用在金融、公检法、政务上都会有大风险。中心化的链的风险在于有一个中心节点,一旦中心节点被控制,整条链就被控制。

国外重要金融机构也做了大量研究,包括欧洲央行、日本央行、加拿大央行、新加坡央行、DTCC、SWIFT 等机构都做了大型实验,连南非银行也做了实验。

3、2015年英国提出沙盒制度来鼓励创新

这些链产生问题的部分原因是因为当时没有公平,科学和系统性的评估工具出现 [12]。因此英国提出三类沙盒模型: 监管沙盒、产业沙盒和保护伞沙盒 。

监管沙盒(Regulatory Sandbox)

金融服务软件运行在模拟控制系统下,每个软件进入沙盒条件不同、一事一议。监管沙盒是以行政手段对金融科技进行的监管,制定资格标准。进入沙盒有助于公司的金融服务创新,为消费者带来福利。进入沙盒的公司需要有资金和控制风险的能力。监管部门通过监管沙盒来选择企业,保护消费者。现在全球有多个国家和地区使用监管沙盒,例如:英国、加拿大、新加坡、马来西亚、香港等。

金融服务公司将软件运行在模拟控制系统下,其中运行的数据只会记录在沙箱里面,而不会记录到真实系统中。由于每个公司所提供的服务不同,沙盒如何设置、如何测试是一事一议的,即监管机构以及金融科技公司需要讨论设计测试标准以及测试程序。但是进入沙盒计划的公司可以免受一些监管责任,在这样的环境下,金融科技公司可以做实验。

由于沙盒的执行复杂,不是每家公司都可以进入沙盒系统。首先需要判断金融科技公司所提供的服务技术上是否有创新,是否能给消费者带来福利,同时是否有足够的资金和足够的技术能够支持沙盒的测试,如果没有的话,他们就会被拒绝。并且公司必须要承担保护消费者的重任,在沙盒测试的过程中不能对消费者或参与公司有任何的伤害。

沙盒参与公司可以在沙盒实验中收集产品或是服务的实际数据及用户意见,以便在正式推出前对相关产品或服务作出适当修改。换言之,沙盒有助金融机构和科技公司更快推出产品和服务,并能降低成本及提高产品质素。

仔细审查这些监管沙盒的流程,我们会发现事实上各个国家对于监管沙盒的定义都不太一样。

英国在 2015 年率先提出监管沙盒,其初衷是因为金融科技与传统金融机构无法对接。英国政府提出了沙盒制度,是要鼓励创新,让金融科技公司在金融机构的核心场景上使用脱敏数据,在仿真的沙盒环境中做真实的金融试验。

而香港的监管沙盒 1.0 需要银行才能申请参与,在这种情形下,金融科技公司必须先和银行达成协议合作,由银行出面才能进入沙盒。银行实际上成为选择金融科技的第一道关口。这和英国的监管沙盒不同,申请的单位多是金融科技公司,而且由 FCA 直接和金融科技公司对接,在沙盒 FCA 可以推荐科技公司和金融机构合作。

很明显,虽然都是监管沙盒,但英国注重创新(FCA 主导金融机构开放给科技公司),但香港注重监管(因为银行本来就不愿意开放应用给科技公司,在这环境下,传统金融公司更有主导权)。后来香港的监管沙盒 2.0 也允许金融科技公司直接和监管机构沟通,并且在金融科技项目开始时,监管机构可以向银行和科技公司反馈意见。这表示科技公司和银行可以在同一时间得到同样信息。明显的具有鼓励创新的意义。

产业沙盒或是虚拟沙盒(Industry Sandbox)

行业自发成立,设虚拟测试环境,产业通用。产业沙盒可为监管机构提供服务,同时为科技金融、客户、创业孵化、教育科研、基金投资提供服务。然而,英国至今还没有发表产业沙盒设计。

保护伞沙盒(Umbrella Sandbox)

非盈利的沙盒保护伞公司,被金融监管机构授权,提供沙盒服务。 同样至今也尚未实际推出保护伞沙盒。

今天,许多沙盒过于强调对金融科技的监管,而忘记了对金融科技的扶持,包括场景以及数据的支持,这使得传统金融机构能够在沙盒环境中接触到新科技,同时优质的金融科技也可以被加速孵化,这才是沙盒的初衷。

4、监管沙盒的实践和分析

现在让我们来分析一下英国和香港的监管沙盒。

4.1、英国监管沙盒案例

英国已经出台了一个非常完整的沙盒报告 [3],其中规定“监管沙盒”的使用步骤如下:

第一步:公司向 FCA 提交使用沙盒的提案,其中需要包括新的解决方案以及它是如何满足相关标准的;

第二步:FCA 审查评估提案,如果提案符合标准,就接受该提案并将案例官员分配给该公司作为联系人;

第三步:如果提案接受了,监管局与公司合作一起设置最佳沙盒选项、测试参数、测量结果、报告的要求和保护措施;

第四步:当沙盒选项正式交付后,FCA 就允许公司开始进行测试;

第五步:公司根据步骤三达成的一致性意见与监管局进行磋商并开始测试;

第六步:公司提交关于测试的最终报告,FCA 审查最终报告;

第七步:FCA 审查最终报告后,公司据此决定是否会在沙盒之外提供相应的解决方案。

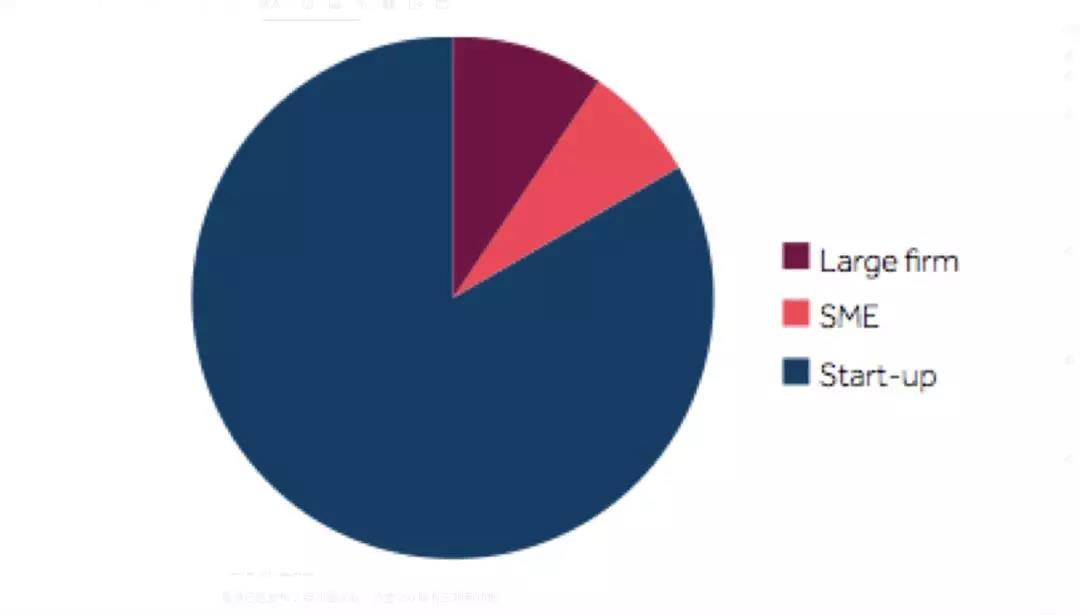

监管沙盒在英国已经实施 3 年,第一期只有 26% 公司可以进入沙盒,还有许多公司没有申请,因为认为还不能被测试;第二期只有 40% 的公司可以进入沙盒计划。

而且,并不是进入沙盒系统最后都能通过实验,例如在第二期进入沙盒的公司中,有 25% 的公司因软件不能通过测试而被拖到第三期(占第 3 期申请公司 10%)。因此在第 2 期只有 30% 的公司能够成功进入沙盒并且通过测试从沙盒“毕业”。

可以看到大部分申请的公司都被沙盒拒绝(第 1 期 74% 申请公司被拒),这还不包括那些看到沙盒的规则后自动放弃申请的公司。

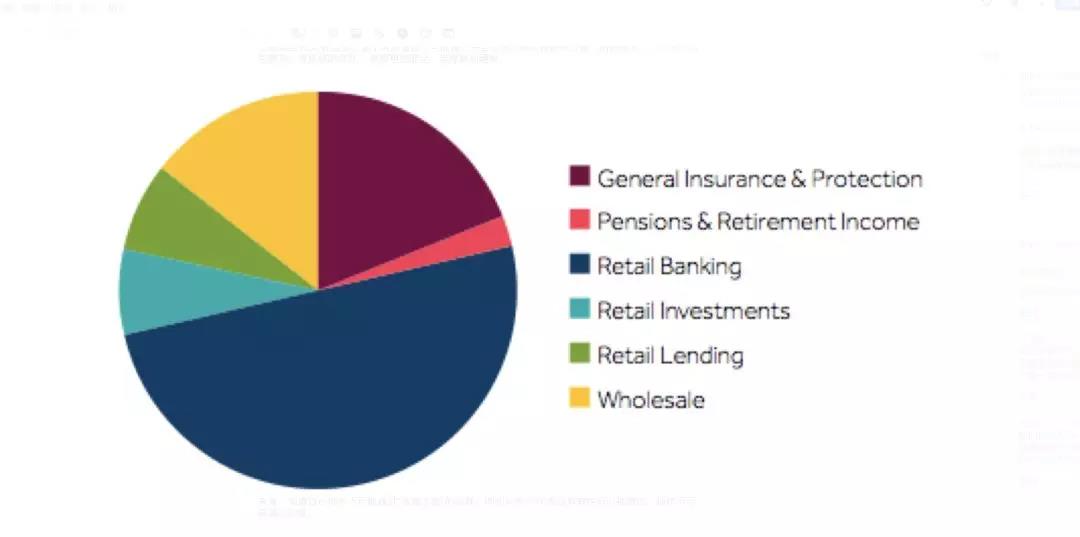

前两年,共有 146 家公司申请进入沙盒,其中 50 家被接受,41 家在沙盒中完成测试。1/3 通过测试的公司借 zhe 沙盒经验改善他们的商业计划。大部分进入沙盒的公司都是从事区块链产业(这是英国提出沙盒的初始原因),许多都在跨境支付系统。

英国 FCA 公开承认这些公司进入沙盒后,使他们对区块链有更深的了解,更知道如何监管这些新技术。正如笔者常说沙盒给予监管机构学习的机会,单单从区块链白皮书或是宣传不能得到正确的知识。当区块链公司看到区块链技术在沙盒里运行的时候,他们自己也会了解在金融系统中使用区块链的风险,也让监管机构了解如何才能有效监管区块链。

另外,通过沙盒,英国监管机构发现许多新技术应用和金融流程。 例如,英国发现传统漫长的 IPO(股票上市)流程可以在线上完成。现在这流程需要大量的审计和律师工作,很难在线上完成。但是英国 FCA 在监管沙盒上清楚看到了可能性,并且发现这样流程使参与者(例如投资人、项目方和监管方)有更好的交互,数据更加安全,流程更加通畅。

这和美国 Overstock 公司从 2015 年开始的预备工作一致,他们一直想在区块链上发行股票和债券。如果这事成为事实,一些传统金融机构可能会有巨大改变,例如传统股票注册和发行公司就可能在流程和平台上都会发生巨大变化。使用区块链来注册和发行股票一直是许多人认为区块链对金融市场的重大改革,也是 Overstock 公司在华尔街多年推荐的,所以当英国监管单位在沙盒里面看到这事运行,虽然是在控制环境下完成的,还是惊人的。这些创新固然还需要许多时间才能成熟在金融市场部署,但对怀疑区块链的人这是一个重要信息。

在 1990 年初互联网经济刚开始的时候,大部分传统公司、主流媒体和金融专家在美国都是大声指责和批判,说这不符合经济理论,是个世纪大泡沫。15 年后,批评的那些传统公司或者开启他们的互联网业务,或是已经关门,而且关门前大力推进互联网业务,但是已经太迟了,被当初他们取笑的互联网公司排挤出市场。亚马逊公司就是一个典型案例,15 年后让多家传统书店关门。

英国监管机构还发现许多现有商业流程都可以改变,这也会带来正面的影响,这些包括贷款、保险、消费者保护、机器人金融顾问。这些创新都在沙盒里面完成。

根据数据,75%-77% 参与英国沙盒计划完成测试,90% 完成沙盒测试的公司后来在市场上有发展。开始的时候,部分公司只拿到部分授权,只能在沙盒里做部分实验,后来大部分公司都得到完全的授权。

从上面的数据可以看出监管沙盒是有效用的。一些金融科技公司没有申请进入沙盒,因为他们从规则来看,知道自己根本不可能通过“监管沙盒”的流程,例如只有 PPT 而没有软件可以被测试,那就不可能通过沙盒。

2017 年到 2018 年全球流行的 ICO 项目,如果有“ICO 监管沙盒”,很多就不可能进行, 因为他们连申请进入沙盒计划的资格都不具备——许多只有“白皮书”和 PPT, 没有软件可以被测试。但这些项目居然能从 ICO 融到几千万到几十亿美,而且他们的代币在市场上市后还继续上涨。

英国 FCA 发现想进入沙盒计划的公司包括大银行,例如 HSBC(汇丰银行)。本来这计划是给新型科技公司设计的,但看出监管沙盒对银行也有吸引力。通过监管沙盒的测试,代表该系统有一定的质量和创新,所以银行也有兴趣参加,愿意和新金融科技公司在同一平台上竞争。新技术不是金融科技公司的专利,传统金融机构也可以有创新。

4.2、香港沙盒实践

香港已经发布 2 版沙盒计划,沙盒 2.0 版有三项新功能:

- 设立监管聊天室: 在金融科技项目初期向沙盒参与者尽快提供信息和反馈;

- 直接沟通: 科技公司毋须经过银行,可直接通过聊天室与金管局沟通;

- 金管局、证券及期货事务监察委员会及保险业监管局的沙盒会相互协调运作,为跨界别金融科技项目提供“一点通”切入,按实际需要接通三个监管机构。

- 界限: 清楚定明试行范围及阶段、时间及终止安排;

- 保障客户措施: 在试行期间保障客户利益的措施,一般包括挑选明白所涉及的风险并自愿参与试行的客户、投诉处理、就客户的财政损失作出赔偿,以及客户退出试行的安排等范畴的措施;

- 风险管理措施: 推出补充管控措施,以减低因并未完全符合监管规定而引起的风险,以及对银行的生产系统及其他客户所构成的风险;

- 准备情况及监察: 涉及试行的系统及程序应准备就绪,并须查验实验结果

(来源:蔡维德)

4.3、“全球金融创新网络”GFIN由包括英国、新加坡、迪拜、加拿大、香港、澳大利亚在内的 29 个国际组织组成的“全球金融创新网络”(Global Financial Innovation Network,GFIN)是由英国首创的全球监管联盟 [14]。申请参与先导跨境测试。GFIN 致力于金融创新,成立于 2018 年 8 月。大部分参与单位都是来自英联邦的国家或是地区。

多个金融监管机构合作在国际市场测试创新产品或服务,特别是跨境金融业务测试。目的为创新型科技公司更有效与监管机构互动,协助他们开拓业务。

4.4、 英国与香港监管沙盒经验分析

从英国和香港监管沙盒的流程和数据可以清楚看出,监管沙盒是一个“制度沙盒”或是“法律沙盒”系统。这可以从英国提出监管沙盒的目的看出来,本来就是要鼓励创新,但一些创新在现行法规下是不能部署使用的。由于法律不允许,或是法律还不清楚可不可以允许这些创新能够部署使用,这些创新既然无法部署也不能做实验,这些创新公司可能走向黑市或是设计系统来逃避监管。

监管沙盒就是让部分创新能够实验,等到各方包括金融机构、监管机构和科技公司都同意该创新可以在现有法规下带来福利和降低成本,它就可以部署。而因为创新都不一样,监管沙盒并没有列出具体的评估标准和条件的细节。

例如通过英国监管沙盒的条件是科技有创新,能给消费者带来福利,有足够的资金和技术能够支持沙盒测试,能够承担保护消费者的重任,在沙盒测试的过程中不能对消费者或参与公司有任何的伤害,就可以进入沙盒。但是没有细节的条件并不一定容易通过,而且执行时也有困难。从过去经验来看,存在以下困难:

难以判断技术是否创新:问题是什么是创新?谁可以判断一个技术是创新?笔者在过去几年和多个基金和区块链项目方谈话,就发现不是每个团队都有能力判断这技术是不是创新。有些基金也有国外回来的博士,从国外名校毕业,也在重要国外实验室工作过,但他们仍旧并不见得很懂区块链技术。

另外在以前,许多不正确区块链的概念出现,这些不正确的概念,大大影响基金或是投资人的判断。例如前面提到有些链号称是国家单位推荐的链、下一代区块链技术、或是国内外名校的链,这些可能会影响投资者或是监管机构的判断。

和科技公司谈话可以迅速了解新技术,但可能还是很难深度了解,特别在有争议的题目上。例如区块链扩展性一直都是区块链长久以来的问题,今天一个出名的链使用一个技术,其他区块链都会立刻“学习”,问题是那个链就一定正确吗?说不定它根本就不是区块链 [15]?一个非链的扩展性技术(而且可能就是不正确的技术)如何让其他区块链系统学习呢 [16]?

监管机构知识库和人才储备不足: 技术一直在进步,去年的新技术,今年可能就不再新了,但监管沙盒的流程和制度还是一样。监管机构需要持续学习才能判断一个技术是否创新。英国 FCA 发现的问题之一,就是监管机构不了解新技术,所以这问题可能非常难解决。监管机构可能需要从外面招专家来加入监管团队,或是培训内部人员。监管机构还必须维持一个持续被更新的知识库。

监管评估难一致性: 由于沙盒监管流程并没有将评估标准列出,不同监管机构团队就可能有不同评估结果。例如如何评估一个项目创新?可能在同一个监管机构,一个团队认为一个项目是创新,另外一个团队却有不同看法。

沙盒测试无法科学化、系统化、客观化: 英国监管沙盒只是制度沙盒,不是产业沙盒,制度沙盒可以在合规上有许多法律上的评估,问题是即使通过沙盒的评估标准在沙盒流程中产生,但是这标准可以被一个科学的方法验证?可以有一个系统化的验证?

因为没有客观测试工具,任何测试可能就是采用科技公司的系统和数据测试,但在软件工程上,这不是科学化的验证,不是客观验证,更不是系统化验证。现在监管沙盒都没有列出系统化科学软件测试工具,没有这种工具,监管沙盒就有一个大漏洞,最后的验证不会是科学的。

魔鬼乃是藏在细节里(The Devil in the detail): 各地监管沙盒看起来都差不多,但是如果仔细看差异还是很大。例如香港监管沙盒 1.0 和 2.0 版差异很大。1.0 版,只有银行可以申请参与,科技公司必须先和银行达到共识才能够和监管机构谈。问题是沙盒出现的一个重要原因就是银行保守不愿意开放创新,1.0 版没有解决这一问题。2.0 版进行了改进,科技公司可以直接和监管机构谈,提供“聊天室”给科技公司和银行。但是这也增加监管机构的负担。以前,监管机构只要和银行谈话就可以,现在又要和科技公司沟通,还要理解科技公司提出的新技术。

总而言之,监管沙盒在历史上是一个重要的监管创新,给新科技和科技公司一个机会走在正规的路上,不然这些科技公司可能会继续开发逃避监管的技术,对金融市场造成的伤害可能更大。2017 到 2018 年数字代币的大涨大跌给国外金融市场影响非常清楚。如果在 2009 年左右,英国政府就提出沙盒监管概念,可能区块链技术发展会有完全不同的路线。

在 2015 年 1 月华尔街日报和 2016 年 1 月英国首席科学家报告以前,区块链相关技术在主流金融市场和科学界都是被否定的,在美国甚至有开发者住进监牢、逃离美国、或是隐姓埋名(例如比特币发明人)。以至于一些公司采取逃避监管的途径。摩根大通银行 CEO 对相关事情的看法在历史上会成为一个经典案例。幸好摩根大通银行很快进入正轨,使用区块链技术来实践摩根大通内部稳定币(JPM coin)和基于 gai 币的跨境支付系统。

FCA 通过自己的沙盒制度,看到许多传统金融流程可以被区块链改变,例如 IPO 流程,这应该是监管沙盒最大的收获。本来是用来逃避监管的技术现在可以用来在合法合规的金融市场上创新,英国的收获不可谓不大。

( 未完待续)

参考文献

1.Hayley Kirton

http://www.cityam.com/profile/hayley-kirton),“Why a Red Tape Bonfire won』t Help Fintech: The FCA's

2.Christopher Woolard talks to City A.M. about Regulation Testing,”March 27, 2017, City A.M., available at

http://www.cityam.com/261244/why-red-tape-bonfire-wont-help-fintech-fcas-christopher

3.Financial Conduct Authority,“Regulatory Sandbox,”Nov. 2015.

4.Innovate Finance (UK),“Industry Sandbox: A Development in Open Innovation Industry Sandbox Consultation Report,”2017.

5.Bill & Melinda Gates Foundation,“Requirements for a Pro-Poor Interoperability Service for Transfers,”Seattle: Bill & Melinda Gates Foundation,2014.

6.Financial Conduct Authority,“Regulatory Sandbox Lessons Learned Report,”Oct. 2017.

7.蔡维德等,“分布式账本技术在支付、清算、和结算业务中应用分析”

https: //mp.weixin.qq.com/s/kR4qQHbMwfJiVRERGNNTAg

8.蔡维德等,“PFMI 系列之二: 清算链“设计之道””

https: //mp.weixin.qq.com/s/rsAzxu5WZci6y_B6XsnKKQ

9.蔡维德。“蔡维德:监管沙盒 2.0 伪创新的照妖镜”

https: //mp.weixin.qq.com/s/_somo8r_tQgHq3-YNwYw3w

10.蔡维德,“监管沙盒 2.0 和 产业沙盒经济学”

https: //mp.weixin.qq.com/s/mGZdnh9QarIqjL317nLgzw

11.蔡维德,“真伪区块链——泰山沙盒知道!”

https: //mp.weixin.qq.com/s/7fgQ8ao0g6IK2HDQDfBSBw

12.蔡维德,“监管科技之沙盒技术”

https: //mp.weixin.qq.com/s/B1QNPVayOSQd6HTx0pbyZg

13.“全球公链项目技术评估与分析蓝皮书”

http://www.tdchain.cn/tdchain/report201902

14.UK FCA, Global Financial Innovation Network (GFIN), August, 2018,

https://www.fca.org.uk/publication/consultation/gfin-consultation-document.pdf

15.蔡维德等,“亲,你的链是什么链?”

https: //mp.weixin.qq.com/s/aD8eJQ9IIBcvv9_OI_9HLw

16.蔡维德等,“区块链技术几个重要的坑(上)”

https://mp.weixin.qq.com/s/t3myn-sUw4YnuQ3Xki6xBw

17.蔡维德等,“几千万美金买来的教训——SWIFT 遇到的困难以及解决方案”

https://mp.weixin.qq.com/s/E-6ZVHl6JbWpXE2dV3Ri3

18.蔡维德,“让子弹再飞一会:美国证券交易委员会 SEC 专员演讲解读”

https://mp.weixin.qq.com/s/uNrvFJZhRv_VuxXNpgDp2g

19.蔡维德,“区块链是“分权式”不是“去中心化””

https://mp.weixin.qq.com/s/ImXKf7h3p9U9o2CsJiwhXA

作者:

위믹스3.0 최초의 DAO ‘원더다오’, 노드 카운슬 파트너 합류

위믹스3.0 최초의 DAO ‘원더다오’, 노드 카운슬 파트너 합류 l 탈중앙화 자율조직 형태로 결성…구성원 모두가 위믹스3.0 운영에 참여 가능l 스마트 컨트랙트 기반 모듈화 ...

[주간톡톡] 양의 탈을 쓴 늑대는 양일까? 늑대일까?

주간톡톡은 한주간의 블록체인 소식을 재구성해 독자들과 재미있게 이야기해보는 코너입니다. 이번주는 페이스북의 스테이블 코인 프로젝트 '디엠(Diem)'에 대해 알아보겠습니다. 그럼 ...

IBM, 블록체인 와인 추적 서비스 '빈어슈어(Assure)' 공개

IBM이 재배지부터 매장까지 와인 공급망을 추적할 수 있는 블록체인 기반 플랫폼을 공개했다.10일(현지시간) 발표에 따르면 IBM은 와인 모니터링 업체 e프로브넌스(eProven...