周小川:加密货币创新应注重为实体经济做出重要的服务

6月11日,央行原行长周小川在第十三届陆家嘴论坛(2021)上发表题为”金融服务实体经济理念相关政策和长期效果”的演讲。

周小川表示, 在涉及到加密货币的创新的时候,中方的态度也是在很多分析和讨论上注重你究竟如何为实体经济服务,如果能为实体经济做出重要的服务,那么可能给予更大的关注,愿意投入更多的资源,来进行这方面的研发和试点。反之,就会弱一些。他还指出 ,中方的态度在很多分析和讨论上,更注重加密货币究竟如何为实体经济服务,如果能为实体经济做出重要服务,那么可能给予更大的关注,愿意投入更多的资源,来进行这方面的研发和试点。反之,就会弱一些。

以下为演讲全文:

各位来宾大家好,非常高兴又能够参加陆家嘴论坛,陆家嘴论坛我参加过多次,历来比较积极。今天讲金融服务实体经济,一定程度上会涉及科技,其他人更多的是讲科技,我还是更着重于金融服务实体经济,我的题目是”金融服务实体经济理念相关政策和长期效果”,首先先借国际比较来讲一下金融和实体经济的关系。

中国很强调金融服务实体经济,金融服务、金融市场要和实体经济密切相连,因此可能很多人都认为其他有很多国家都有类似的概念,其实情况不是这样的。世界上很多国家不怎么提金融服务实体经济,也不怎么特别强调金融要和实体经济保持紧密的关系,因此进行一些比较有一些初步的概念还是有必要的。

第一个维度就是国别比较。如果说我们中国特别强调金融服务、金融市场要和实体经济保持紧密联系,要为实体经济服务,如果从这个角度算是在0-1之间算1的话,也有一些国家我们看到他们基本不提这个事儿,认为金融是金融,可以独立运行,这种看法可以看作是“0-1”之间趋近于“0”这边。有很多发达国家可能比较偏近0那一边,特别是美国华尔街因为金融业比较发达,所以他们更强调金融自身的特性。

另外从时间轴上来看,从历史上来看这个题目也是随着历史是有变化的,如果有一些投机过度造成泡沫和泡沫破裂的话,大家就会对这个金融和实体经济的关系讨论比较多,也比较注重加强这方面的联系,但是可能隔一段时间以后,这个事儿就变得比较淡漠,有可能有所遗忘。

另外不管在哪个国家,不管从决策层面还是经济学、金融学的层面来讲,其实都是存在着多种多样的观点,也就是说可能有些学者、政策制定者比较偏向强调金融为实体经济服务,另外一些人可能较少强调金融为实体经济服务。所以应该说它也是一种正态分布,它的平均值代表了一些主流意见,因此,我们可以从好几个维度来看这个问题。

多数情况下,我们看到中国是非常频繁地讲实体经济,但是在另外一些国家,很少引用实体经济这个词,另外引用的时候含义也不见得一样。再有,在政策制定的陈述的考虑上,金融政策陈述方面很少提到实体经济,因此大家可以有很多资料可以去分析这个问题。

第二个问题,我想讲一下近年来这个问题还是有一定热度的,特别是全球金融危机发生以来,首先是2008年第四季度,我想从中国的观点,这次金融危机的发生,其中原因之一是有一些过度投机的衍生产品脱离了实体经济,这应该予以注意。2010-2012年期间,在中国几次中央经济工作会议上,中央和国务院都反复强调金融要为实体经济服务,强调了这样的内容,所以中国在这方面是做的比较突出的。

与此同时,中国人民银行根据这个精神,推出了社会融资总额的口径,这个口径融资既有金融业,也包括保险、信托、证券资本市场,为实体经济服务的融资,也有金融业为自己本身的融资,把金融业自己内部循环的资金全部扣除,得出社会融资总量的东西就是从统计上、数字上反映金融业为实体经济服务的程度和它的数量,这也能表明了对它的重视。

今天的题目涉及到科技创新,在涉及到加密货币的创新的时候,中方的态度也是在很多分析和讨论上注重你究竟如何为实体经济服务,如果能为实体经济做出重要的服务,那么可能给予更大的关注,愿意投入更多的资源,来进行这方面的研发和试点。反之,就会弱一些。

很多发达国家讨论实际上跟我们有很大不一样,首先关于实体经济的讨论,多数的情况下,像华尔街有一些学者,他们基本上是“不接茬”你说你的,他不跟着你做讨论。

如果讨论到有些可能脱离实体经济的做法,可能会引发一些问题的时候他们往往比较强调这些产品具有一些定价功能。同时可以对冲一些特定的风险。从全球范围来看,对于这个观点还是有很多差异。后面我会讨论到。我个人认为坚持金融为实体经济服务,从长期来讲会获得巨大的好处。

再下面一个题目我想讲一下,从动态的演变角度来看金融业和实体经济的关系,这个观点大家都在不断的向前推进,从中国来讲,中国过去是搞集中性计划经济,那时候的国民经济统计和现在不一样,不用GDP,用的是国民收入,这个统计口径里国民收入不包括服务业,也就是说主要强调纯粹物质生产和物质的消费,服务业不进入其中。

后来随着改革开放,我们引入了GDP,引入了SNA国民经济核算体系,说严格一点应该是国民账户核算体系,到了90年代大家可能注意到中国曾经有一段比较热衷于讨论所谓虚拟经济和实体经济之间的关系,多数人那时候理解金融是属于虚拟经济的范畴。后来,也没有明确的结果。

我们回到2008年全球金融危机,这个危机出现以后中国非常明确提出要为实体经济服务,但是什么是实体经济呢?这个定义并不是大家都有明确的共识,或者有一个有共识的定义。我们在刚才所说的2010-2012年期间,我个人参加某些讨论的时候听到了一种说法,中国国务院有这么多部委,除了我们工信部和农业部以外,是在搞实体经济,其他都不搞实体经济,所以有可能受到以往的概念的影响,把所有的服务业、所有的财政金融、审计这些部门都认为是非实体经济,这是一个非常狭义的概念。

所以在那时候也对此专门做了澄清,要认识到金融业和实体经济的关系,可能说起来比较复杂,有一部分金融业就是实体经济的组成部分,也是直接为实体经济提供服务的,还有一些金融服务和金融市场的交易,有可能离实体经济稍微远一些,近远的程度不一样,可以用“0-1”之间的分布来说明。

处在“1”的位置上,至少有三方面含义,第一是支付体系,没有支付体系,实体经济转不起来,所以金融在做支付体系的过程中可以看作完全是实体经济运行的一部分;第二是为企业提供流动资金的支持,特别是流动资金贷款,因为企业生产要有原材料、半成品、投入品的投入,生产出的东西也可能还需要有库存、运输才能卖出去,在这个过程中流动资金支持了企业的连续运转,也是实体经济的一部分。

实体经济随着时间的发展,必然要进行新的研发投资,新的设备投资,更新技术工艺、更新产品,这个过程需要投资,为这种投资所进行的融资服务包括银行信贷也包括其他非银行金融机构的活动,包括资本市场为他们的融资,这也应该看作是实体经济的组成部分。

金融市场的交易也有一些主要是为了风险管理,有的部分是可以被投机活动所使用,可以进行标度,某种金融产品、某种金融服务和实体经济联系程度的是紧还是松?

他们可能处于某一种状态。像IPO给企业融了资,企业绝大部分拿这些融资是进行研发、设备更新、技术更新、创新产品,这样的话这部分是明显的为实体经济服务的成分。

也有一部分,可能二级市场交易更复杂的衍生产品,有可能在不同程度上脱离实体经济甚至有一些走到“0”的地步,基本上完全离开了实体经济,是要加以警惕,甚至政策上需要加以控制。沿着历史的进程,中国在改革开放中,这些观点也在不断的探讨和厘清,也是一个动态的过程。

下面我们谈一下涉及到金融和实体经济的关系,会有很多政策是与此相关的,我们可以看到政策的取向。这些政策不见得完全是去界定金融和实体经济的关系,但是它的取向有所不同,特别是从国际比较我们可以看出有相当多的不同。中国过度投机创造的机会时,往往是采取控制的做法。

比如说1992年在深圳看到大家排队抢购股票认购证,1995年发生国债期货的对赌的现象,1999年股票市场出现井喷,2007年上证指数冲到6200,在这样的情况下,中央和国务院都是采取冷却的做法,表明中国的政策取向力求克服过度投机的现象。

这也和其他方面的政策一样,中国国内是禁止公开搞赌博,有一些省市过去曾经老想搞赛马场,中央始终都不同意,所以境内还没有正式的赌博,后来也采取一些措施,要特别控制境内人员参加周边的赌博,因为这些东西都对实体经济可能不会产生特别大的帮助。另外一点,我觉得这也看对人的教育培养和方向的引导,我们常说你不要搞赌博,也不要去吸毒,不要老想着一夜暴富,从事过度的投机活动,也不要超出自己的收入能力借太多的钱。

与此相关的就是在教育上,在大学研究生教育学科中,部署了相当强的力量在SUM上,中国在SUM上聚焦的程度在全球来讲还是非常突出的,有一些其他国家可能有更多的投资、支付的机会,所以把很多优秀人才从SUM上插到了其他领域,这都是相关的政策。

从长远来看,真正对长远产生影响的就是资源配置。我建议从长远来看,有一些稀缺的资源,包括人才、资本也有能源、外汇等等,像这些稀缺的东西,究竟引导它去在实体经济上进行发展还是可能走入一些特别的投机色彩过重、容易产生泡沫的环节?

最近在讨论到加密货币领域时,常常会遇到一个问题,这究竟对实体经济有什么好处?特别是有一些加密货币慢慢脱离了支付业,纯粹变为一种数字资产。所以这种讨论可以看出看问题的角度。

我们究竟怎样看待金融和实体经济的相互关系?可以有三方面来做这种判断,第一,它是正和博弈还是零和博弈,包括双赢、多赢也有联系,正和博弈中金融引导一些投资,投资进入实体经济。比如上市公司融了资去搞了研发、新设备、新技术、新产品,因此价值也有所提高,市值也有所提高,而且还能有不错的分红,这样企业、企业的职工得益,市场产品也丰富了,投资者也有钱可以赚,这样是正和博弈。

零和博弈,是投资者投资产品的市场段,要挣的钱不可能从别的方面挣,只能从其他投资者输的钱里挣,这样就是零和博弈。这就有点像赌场的赌桌上,要想能赢钱,一定其他参赌的某些人在输钱,除此以外赌场适当抽点头,这个判据来说明这项具体的金融服务和具体的市场段到底和实体经济的关系是怎样的。

另外,从宏观调控或者政策调控上来讲,究竟是不是以实体经济基础面为根据来进行调控还是说说着说着这些调控的道理都已经脱离了实体经济基本面,产生一种可以脱离基础面来制定财政政策和货币政策。目前讨论也比较多,这也是一个根据。

第三个就是财务平衡的根据。市场经济中要的就是三大主体的财务平衡,政府应该财务平衡,企业应该财务平衡,家庭或者是个人应该财务平衡、收支平衡,你创造了多少财富,你有多少收入,你可以有多少花销。

现在有一些政策管理,市场上有一些做法慢慢脱离实际实体经济,就像美国2008年以前的那几年所发生的次贷危机,最终发生的作用就是房贷的经营商管贷款人的未来收入情况,就给他大笔的房贷去买大房子、好房子,同时以非常低的利率,甚至是零利率,这种金融的融资行为和实体经济已经脱了钩。

从金融科技的角度看,为什么需要强调金融服务实体经济,前面已经讨论到了加密货币,加密货币我个人感觉从它的原理、设计思想来讲,还是有可能成为为实体经济服务的一项有用的工具,如果它真的能够在支付领域中起一定的作用。从加密货币启动的前期上来看,它还有些不足,比如说它的TPS——每秒钟所处理的交易笔数还不够高,另外占用比较多的网络资源和处理能力,再有大家可能对它的一些特性比如说去中心化,强调去监管,会有一些争议。但是这些事儿还要走着瞧,看一些热点能不能在后来得到解决。

如果参与的这些主导的人过于想挣快钱,着急挣快钱,就很容易想通过交易来回收自己的投资甚至是赚大钱,那就把它搞成了数字资产、加密资产,从现在看有一些加密货币要想再回到支付领域,它已经失去了机会,可能已经不太合适,也不被大家所接受。这个要从理念上,搞清楚这些是否有助于金融科技发展为实体经济服务。

同时,有一些做法可能不太合适的时候,特别来自美国有些热衷于这方面的人士,他有非常强大非常有用的定价功能,在风险管理上有某种特定的对冲功能,比如说比特币是不是有对冲QE的功能?其实这有一些等于是自己找理由,应该怎么说呢?其实任何一种金融产品,任何一种不光是金融产品,任何一种商品,都会有定价的问题,只要有交易就会产生定价的需求,关键这个定价到底用处是什么?

任何一样东西都会有对冲功能,它总会和它反面的事物产生对冲。就像我们翻字典找形容词,你只要有个形容词它就有反义形容词,都有对冲的功能,这并不能说明它在经济特别是实体经济中所必要的地位。

最后,要注意一下长期效果,从长期效果来讲,关系到国家的竞争力,关系到经济增长、人民的福祉。从经济较量的角度来看,我想对中美经济的比重变化做一个简单的描述,2008年所发生的全球金融危机,在美国是由次贷所导致的,而次贷是由一些脱离实体经济的经济活动有密切关系,这十年导致了中美之间GDP的差距非常迅速地减少。

在改革开放之前,国际上给画出的曲线都是中美之间的经济实力差距在扩大的,但是这个扩大它采用的都是美元计价,以美元计价的国际比较涉及到汇率问题和一些不可比的因素、价格的问题,也有人主张用PPP等等,但PPP也是很粗糙的一种工具,所以大家会有很多疑问。不管怎么说,最大的问题是在改革开放之前中国采用物质生产统计体系,西方国家普遍采用SNA就是国民账户统计体系,这两个系统差别很大,比较也是不太容易的。

随着改革开放,中国开始转向SNA,应该说改革开放的时候,中国经济大幅改善,人民生活大幅提高,应该说也拉小了差距,但是应该说一直到1994年之前,以美元为标价的中美经济实力,这个喇叭口还在放大,因此差距还在提高。

1994年汇改以后中国汇率开始稳定还略有升值,1994-2004年差距在减小,减小的过程中这个减小还是不像想象中的那么明显,其中有两个因素我认为需要提一下。一个就是90年代中期我们也遇到了较高通货膨胀的压力,再一个就是90年代后半期一直到大概2003年左右是亚洲金融风波,对中国经济的影响还是很大的,显然我们都放慢了速度。

有很多年轻同志可能对亚洲金融风波感到有些生疏,有人说好像对中国没有产生太大影响吗?其实真正知道的人,那时候我们在苦苦挣扎,提出的口号是国有企业三年脱困,想方设法解决下岗再就业的问题,其实这些都代表了困难,包括金融体系那时都处于相当困难的阶段。

真正在这之后的十多年,全世界都在花时间爬起来。这十年中,中国总体来讲避免了这样的摔大跟头,我们小跟头也是有一点的,因此差距缩小了。改革开放前喇叭口在扩大,以后持平有所缩小,真正缩小是2004-2018年,2004年美国GDP12万亿多,中国是2万亿美元,汇率以后基本上都在6块多范围内,差距不是很大,美国经济实力当时是中国的6倍多。

到了2018年就是金融危机过后十周年的时候,美国的GDP是20万亿美元,中国是14万亿美元,中间只差1.5倍,所以这个差距是在缩小,在这个阶段非常显著。我们想得出什么经验?如果一些过度投机的活动包括像年轻人吸点毒都很兴奋,当时觉得可能很好,但是如果事后如果要摔跟头的话,摔了一个跟头以后爬起来成本代价非常之大,可能使得这个差距拉大。

最近这十几年,这个喇叭口的缩小非常显著,而且在一定程度上引起了国际关系上的一种紧张气氛,而这个东西表面看是国际政治上等等各种各样的问题,但背后也有经济增长、经济实力的关系。因此我提示不仅中国要高度重视这个问题,继续把金融服务实体经济这件事办好,同时国际上甚至美国是不是也可以花一点注意力在这方面思考、研究一下,以便大家共同探讨金融业和实体经济的相互关系,把这件事关系摆正,促进可持续的长久的发展。

前一段我听到一个企业家说,赛跑特别是长跑,不在乎你一时跑得快、慢,关键是在于你能否持久,就是你“耐力”怎么样?你不要一时太兴奋,弄出毛病,不知道关节疼或者是摔跟头,这样可能导致不可持续的问题。

以上是我和一些研究人员做的课题,没有真正做完,但是已经有了大致的题纲,我希望跟大家交流,对大家有点用,也希望更多的人花力气来研究这个问题,我就讲到这里,讲的不对的地方请大家指出,批评指正,谢谢。

What to Look for When Backing a New Crypto Token Before Launch

Pi Network Breaks into Top 15 as Price Surges Before Consensus 2025 Event

The post Pi Network Breaks into Top 15 as Price Surges Before Consensus 2025 Event appeared first on...

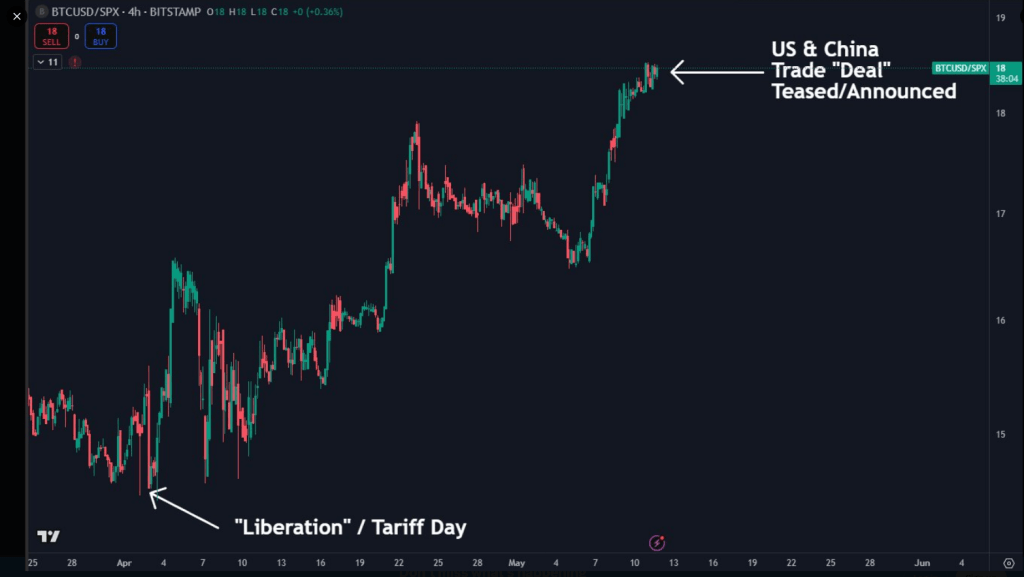

Bitcoin Stays Resilient While Wall Street Stumbles – Details

Bitcoin’s price has surged some 25% since April 2, even as the big stock indexes declined. The digit...