ビットコイン買い方【初心者向け】購入手順・取引所比較・税金まで

ビットコイン投資を始めたい方へ。本記事では、ビットコインの買い方や暗号資産(仮想通貨)取引所の口座開設など、必要な手順を初心者の方にわかりやすく解説します。

ビットコインは2009年に誕生した、世界初の分散型デジタル通貨です。政府や銀行といった中央管理者に依存せず、ブロックチェーン技術を用いて安全に価値をやり取りできる仕組みを実現しました。発行上限は 2,100万BTC に固定され、約4年ごとに新規発行量が半減(半減期)する希少性から「デジタルゴールド」とも呼ばれます。現在では世界最大の暗号資産として、資産保全や決済手段に活用が広がっています。

ビットコインは、世界中のノードが共有する分散台帳(ブロックチェーン)に取引と残高が記録・検証される点が特徴です。発行ペースはプロトコルで規定され、中央銀行のような裁量的な通貨発行ではありません。希少性と検証可能性の組み合わせにより、 価値保存手段(ストア・オブ・バリュー) としての期待が広がる一方、価格変動が大きいリスクも伴います。

強み:インフレヘッジとグローバル採用

法定通貨の価値下落に備える「インフレヘッジ資産」としての位置付けが強まっています。2024年には米国でビットコイン現物ETFが上場し、機関投資家の参入が拡大。国内外の上場企業による財務保有も増え、需給の安定化に寄与しています。またエルサルバドルなど一部の国では法定通貨として採用され、国際送金や小口決済への利用も進展中です。

リスク:ボラティリティと規制・マクロ要因

ビットコインは金利動向やドル指数などマクロ経済の影響を強く受けるため、短期的な価格変動(ボラティリティ)はまだ大きいのが現状です。さらに、各国の規制環境や税制整備の遅れ、ETF市場での資金フロー反転といった制度面の不確実性も無視できません。供給面では、マイニング採算の悪化やトレジャリー企業による売却が市場に重しとなるリスクがあり、長期的には保管体制や秘密鍵管理といった運用面での注意も求められます。

(コインチェックの場合)口座開設は、スマートフォンで完結できます。メールアドレス登録から本人確認まで、オンラインで数分で完了し、最短即日で取引を始めることが可能です。

以下の4ステップで、初心者の方でも簡単にビットコインの購入が可能です。

今回は、コインチェックを例に、口座開設手順をご案内します。事前に以下の書類や環境をご用意ください。

今回の検証では マイナンバーカードを用いて本人確認を実施します。電子証明書の有効期限や署名用パスワード(英数字6〜16桁)も事前に確認しておきましょう。

メールアドレスや基礎情報の登録だけでは、すぐにビットコインを売買することはできません。KYC(本人確認)までは最低限済ませておき、できれば開設した口座に「日本円」を入金しておきましょう。

多くの暗号資産(仮想通貨)取引所が「eKYC(電子本人確認)」を導入しており、これを利用すれば、すべての手続きをオンライン上で完結できます。

免許証やパスポートでもeKYCは可能で、 マイナンバーカードの公的個人認証サービスを活用すれば、即時審査が完了するのでおすすめです。

以上でアカウント作成が完了します。

※2025年4月時点では、日本国内在住の18歳以上〜74歳以下の方が対象です。

メールアドレス・パスワードの登録からアカウント開設まで、数分の簡単な作業です。

Coincheckでは、以下の2つ方法でオンライン上で本人確認(eKYC)が可能です。:

ポイント: スマホ対応かつ最短当日で審査完了するため、迅速に取引を始められます。

以下はマイナンバーカードを使った場合の手順です。

本人確認が完了するまでは暗号資産の購入・売却はできません。早めにeKYCを済ませることで、スムーズに取引を始められます。

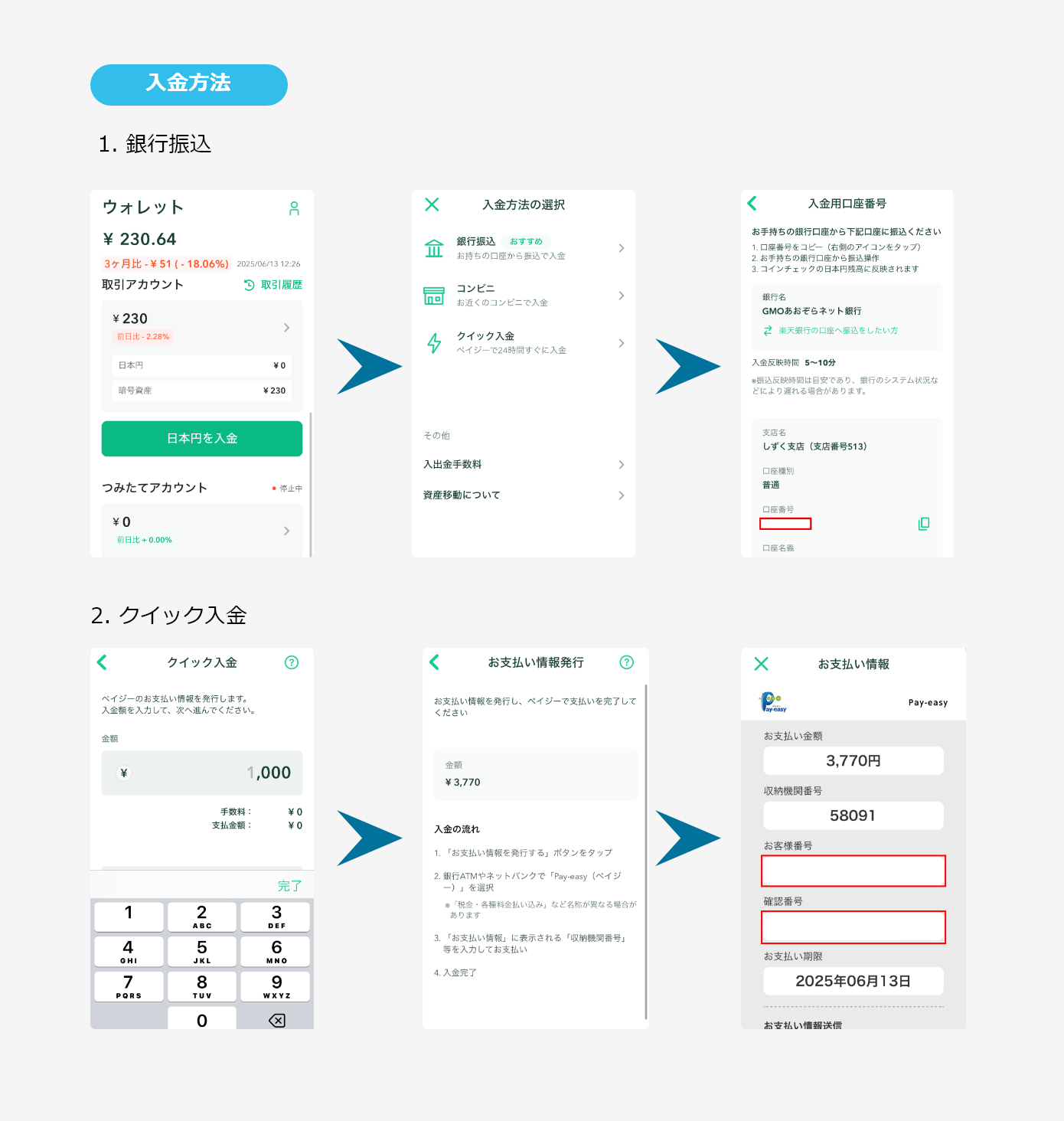

Coincheckでは、日本円の入金に以下の3つの方法を用意しています。ここでは、特に利用頻度の高い「銀行振込」と「クイック入金」について解説します。

Coincheckアプリにログイン後、「ウォレット」画面の「日本円を入金」ボタンをタップします。次に、入金方法として「銀行振込」または「クイック入金(Pay-easy)」を選びます。

注意: 振込名義とCoincheckの登録名義が異なる場合、入金が反映されない可能性があります。

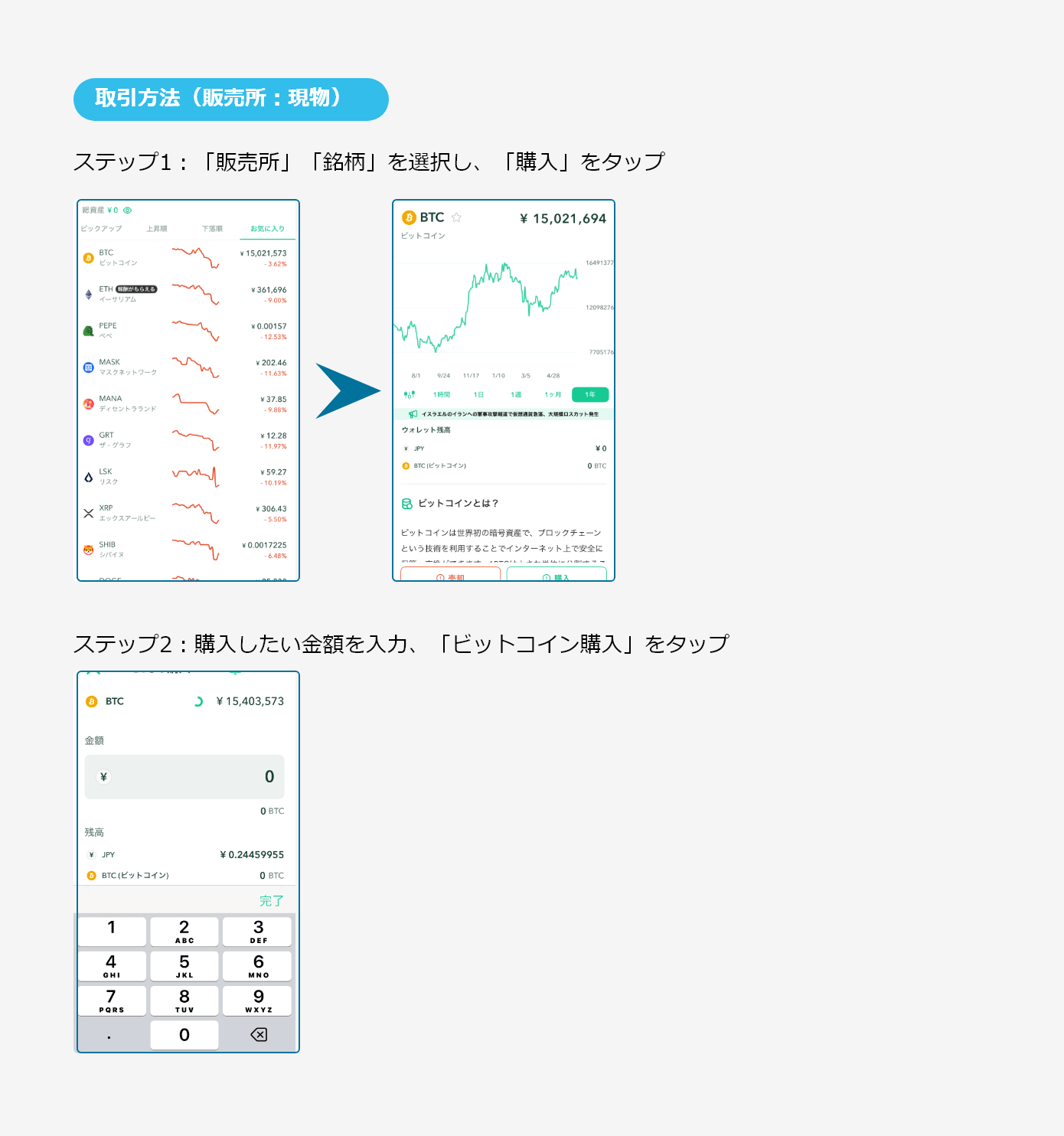

口座開設と入金が完了していることを前提に、Coincheckのアプリでビットコインなどの暗号資産を購入する手順を解説します。

アプリにログイン後、下部メニューの「販売所」をタップします。表示される一覧から購入したい暗号資産(例:ビットコイン)を選び、チャート画面の「購入」ボタンを押します。

購入画面で金額を入力し、「ビットコイン購入」ボタンをタップすれば、取引が即時に完了します。

取引所で口座を開設して売買を行う際に、初心者が知っておくべきことを解説します。

仮想通貨の取引には「販売所」と「取引所」の2つがあります。

販売所 では、業者から直接仮想通貨を購入するため手続きが簡単ですが、スプレッド(売値と買値の差)が大きい傾向があります。急な価格変動時にはさらに広がることがあるため、頻繁な売買をすると手数料負担が増える点に注意が必要です。

取引所 では、自分で売買注文の価格と数量を設定できるため、有利なレートで取引できる可能性がありますが、操作がやや複雑です。

初心者はまず、長期保有や積立を目的とするなら販売所を利用し、慣れてきたら頻繁な売買やトレードに挑戦するときに取引所を検討するとスムーズです。取引所では指値注文や成行注文を活用することで、取引コストを抑えられます。

ビットコインの価格は高騰しており、現在1BTCあたり約1,000万円を推移しています。

これを聞いて、最低でも1,000万円ないと購入できないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。各取引所で最低売買単位が定められており、SBI VCトレードの取引所は 0.00000001 BTC(0.15円) です。コインチェックの販売所に至っては500円となっており、かなり小額から取引が可能です。

これはビットコインに限らずアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)にも同じことが言えます。

暗号資産の取引とウォレットの利用にあたっては、適切な取引所選び、取引方法の理解、そして最も重要なセキュリティの確保が不可欠です。

国内の暗号資産交換所では、顧客から預かった資金は経営資本とは別に管理されています。これにより、預かり金が運営資金として使用されることはありません。

2段階認証を設定しない場合、コインチェックに登録したメールアドレスとパスワードを入力するだけでログインすることが出来てしまい、不正アクセスにより赤の他人にログインされてしまった場合、パスワードを変更されログイン出来なくなる、もしくは日本円やビットコインを盗まれてしまうことも起こり得ます。

2段階認証を設定しておくと不正アクセスされそうになっても、OTP(ワンタイムパスワード)と呼ばれる時間制限付きのパスワードも合わせて入力しないとログイン出来ないようになります。

設定タブの中の「二段階認証」をタップします。

次に、手持ちのスマホの種類がiOSであれば「iOSアプリ」を、Androidであれば「Androidアプリ」をクリックし、アプリのインストール画面に遷移します。

iOSの場合は「Google Authenticator」を、Andoroidの場合は「Google認証システム」という認証用のアプリをインストールすることになります。

認証アプリをインストールしたら、前の画面に戻り「設定する」をクリック。その後は画面の指示に従って設定を完了させてください。

二段階認証設定後は、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力し、「メールアドレスでログイン」をクリック。認証アプリを起動し、生成されたパスコード(数字6桁)を入力し、ログインして利用していきます。

次からのログインは毎回このアプリに表示される6桁の数字を入力することになります。一定時間毎に数字は変更されますので、同じ数字を入力すればいい、という事にはなりません。

SBI VCトレードのサイトは、世界基準の厳しい審査を経たEV SSL証明によって保護されており、SSLサーバ証明書を不正に取得することは極めて困難です。SSL(Secure Socket Layer)は、データを暗号化してやり取りするプロトコルです。EV SSLサーバ証明書を導入しているサイトでは、組織名が表示され、安全性が高いことをアピールできます。

暗号化通信が行われているかどうかは、以下の方法で確認できます:

スマホの場合は、Chromeブラウザでは、画面右下の「…」をタップして、「サイト情報」を選択すると、セキュリティ状況を確認できます。Safariブラウザでは、URL左の鍵?マークが暗号化されたサイトであることを示しています。

通常、ウェブサーバとブラウザ間の通信はHTTPを使用しますが、HTTPではデータの暗号化やサーバの認証を行いません。SSLを利用した暗号化通信によって、これらのセキュリティリスクを軽減します。

仮想通貨取引で生じた利益は原則「雑所得」として取り扱われます。日本円との売買で得た利益だけではなく、仮想通貨同士を交換したときに生じた利益やレンディングなどで得た報酬も課税対象となります。

雑所得に分類される仮想通貨取引での所得は、給与所得などの他の所得と合算した金額に対して税率がかけられます。税率は、所得が多いほど高くなる「累進課税」が適用され、下表の通り5%~45%の7段階に分かれています。住民税も合わせると最大で約55%の税率が課されます。

仮想通貨の損益計算に関して、届け出を出さない限り取得価額は「総平均法」で計算することになります。「総平均法」は簡単に説明すると、年度末に購入した価格をすべて足して購入数量で割り、そこから算出された平均価格と売却価格との差額を損益にする方法になります。

「ガチホ」のようにビットコインを長期間保有している場合、年度ごとに平均取得額を出しておかなければ、いざ売却して大きな利益を得たときに正しい損益額を出すことが難しくなるため、注意が必要です。

届け出を出せば、取引ごとに暗号資産の平均単価を算出する「移動平均法」での計算が認められます。総平均法・移動平均法のどちらを利用しても、最終的な損益額は同じに収束しますが、年度ごとの損益額は変わるうえ、一度使用した計算方法は原則3年間変えることができません。

関連 : 【確定申告特集1】知っておきたい仮想通貨にかかる税金を税理士が解説|Aerial Partners寄稿

本節では、購入したビットコインを保管・管理する方法を紹介します。

まずは、交換業者にそのまま預けておくという方法があります。その場合は口座に2段階認証を設定することをお勧めします。

また、仮想通貨には交換業者に預けておく以外に、自身で管理する方法もあります。仮想通貨のウォレットサービスを提供している企業があるので、自身でサービスを選び、登録手続きをすることで仮想通貨を自身で保管・管理できます。

ウォレットとは、仮想通貨を保管するための電子上の財布のこと。ビットコインに対応するウォレットを選べば、自身で資産管理を行うことができ、交換業者のハッキングリスクや倒産リスクを回避することができます。

ウォレットにはハードウェアウォレットといってオフラインで仮想通貨を保有できるタイプのものなどがありますが、どのウォレットも自身で保有しておくには「秘密鍵」という長い文字列などを管理する手間がかかります。

秘密鍵などの必要な情報を紛失 してしまうと資産を失ってしまうことになりますが、自身で資産を管理できるということも仮想通貨の大きなメリットの1つなので、ウォレットの種類を簡単にご紹介しておきます。

回答1. ドルの信用力が揺らぐ中、2025年は米国の州政府と上場企業がビットコインを「戦略準備資産」として組み入れる動きを加速させています。ベンチャーキャピタル大手パンテラ・キャピタルの創設者ダン・モアヘッド氏は「2028年に74万ドル到達」という長期目標を掲げています。

関連: ビットコインは今後どうなる?2025年の価格展望と押さえておきたい注目材料

回答2. ビットコインは1BTC(約1,000万円)を丸ごと買う必要はありません。たとえばコインチェックでは500円から、SBI VCトレードでは0.00000001 BTC(約0.15円)から購入できます。少額から気軽に始められる点が初心者にも人気です。

回答3. 販売所は仮想通貨業者から直接買う方式で、操作が簡単な反面、スプレッド(売買価格差)が大きめです。取引所はユーザー間で売買を行うため、レートが有利になりやすいですが、操作にはやや慣れが必要です。長期保有なら販売所、トレード志向なら取引所が適しています。

回答4. 必ず 二段階認証(2FA) を設定しましょう。取引所アカウントの乗っ取り被害を防ぐため、Google Authenticatorなどの認証アプリを使ったログイン保護が推奨されます。また、資産を自分で管理したい場合は、ウォレット(特にハードウェアウォレット)を利用する方法もあります。

回答5. 2025年5月現在、世界の上場企業や機関投資家85社が保有するビットコインは合計80万BTCを超えます。これらの背景には、パンデミックによる米国の大規模な金融緩和やインフレへの警戒感があり、法定通貨に代わる「価値保存手段」としてビットコインを採用しています。

関連: ビットコインを保有する上場企業ランキング|日本・米国の注目企業を解説

以上がビットコインの買い方に関する解説です。どんな金融商品にもメリットとデメリットがあり、それはビットコインも同様です。

過去には日本の交換業者がハッキングに遭ったり、ビットコインなどの価格が大きく下落したりしたことがあるので、投資のリスクが高すぎるという印象もあるかもしれません。

一方で、本記事で述べてきたようなメリットもあります。資産として未成熟な点があるからこそ、投資家の数が株式などに比べるとまだ少なく、早く市場に参入できるというメリットもあります。

取引所の口座開設は時間と手間はかかりますが、費用はかかりません。利益を得るチャンスを逃さないためにも、まずは交換業者に口座だけ作ってみてはいかがでしょうか。

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

仮想通貨SUI(スイ)の運用|リキッドステーキングHaedalの始め方と収益化戦略

仮想通貨SUI(スイ)のリキッドステーキングで年率2.2%超の利回りを得る。Haedalでステーキング後、発行されるhaSUIをNavi Protocolで運用し複利効果を狙う方法を、国内取引所での購...

DNA Houseによる次世代金融システムをつなぐ独自コミュニティの構築方法|独占インタビュー

DNA House創設者Miglino氏独占インタビュー。Web3・AI・金融を融合し、従来の金融と分散型システムを橋渡しする独自コミュニティの構築方法と、グローバルインパクト創造への戦略を聞いた。...

Collection Bank代表が語る、1年で200億円をトークン化したRWA戦略|独自インタビュー

Collection Bank代表独自インタビュー。コレクション収益化RWAトークン「ZMAT」で1年間に180億円の実物資産をトークン化。アートから不動産、文化財まで対象を拡大し、2030年に10兆...