元宇宙,会成为文娱消费新常态吗?

来源:文艺报

元宇宙,这一酝酿于大量科幻文艺作品中的概念,在全球新冠疫情尚未彻底消除之际勃兴,以与当下现实需求高度适配的跨时空超沉浸式社交功能引来大量热钱。“元宇宙地产”“元宇宙社群”“元宇宙法规”等话题亦成为世界性热点,这似乎意味着公众普遍对元宇宙抱有期待,并确信其势必将从科幻照进现实,甚至已经成为近未来。

尚不具备成熟实体的元宇宙,实际概念相当模糊,却也正因此仿佛对所有理想敞开。“彻底自由”“绝对平等”“精神不朽”……诸如此类,不一而足。一些人沉迷于将元宇宙与所有美好渴盼相钩连,希冀进入元宇宙就可以弃绝当下种种具有抗解性的文明难题,进入乌托邦。当此际,有必要就元宇宙的运作机制进行梳理,并对人在元宇宙中的状态进行模拟,从而判断种种关于元宇宙的构想是否可能。

其中最基本的设问,即:元宇宙,会成为文娱消费新常态吗?

自由与物化

许多人相信,既然虚拟现实与第五代移动通信技术等相关技术已经得以应用,通过技术集成,未来,人们将在元宇宙中可以获取与现实无异的感知;既然元宇宙中的一切都是数字代码,那么能够表达出的需求都可以直接转换为计算机语言,在虚拟世界得到实现。甚至有人由此推导,既然元宇宙中的规则都是设计编码,最终取决于人的想象力,那么作为古往今来人类共同理想的自由与平等必将在元宇宙中得到落实。

实际上,公众对元宇宙的理解,大都带有《黑客帝国》《头号玩家》《失控玩家》等影片的痕迹,元宇宙这一陌生概念在影视剧中被具象化,主人公借助规模有限的集成性设备沉浸体验,在其中超强的真实感甚至令人难辨世界真伪。然而,这种元宇宙体验能在多大程度上实现,仍需数据论证。布雷默曼极限昭示计算速率的有限,贝肯斯坦上限又在热力学领域推导出有限空间内的信息量有限,全人类在虚拟世界拥有硅基替身所需要的算力与能量、空间,以人类目前的资源占有量与调配能力,是否可以负担?如果可以,这种投入又是否值得?这些基础性问题尚未得到普遍关注,却本应是实现元宇宙的逻辑起点。谁来搭建元宇宙、使用什么技术实现元宇宙……直接现实性问题的答案,或将颠覆种种对于元宇宙的诠释。

现实中,着力元宇宙项目孵化的巨头,往往会采用两种策略规避算力过载:控制规模,降低精度。前者尽力满足单体体验感,但只有极少数的人可以拿到这般元宇宙的入场券;后者尽可能接纳最广泛的用户,却未必能保证用户的沉浸感——《摩尔庄园》《动物森友会》等具有一定综合社交能力的既有游戏,正是在此意义上被指认为元宇宙。然而,这两种策略,似乎都与一些元宇宙共识相背离:如果只有少量的人可以进入高体验感的元宇宙,那么元宇宙本身就是阶层化的,甚至就是一种赛博奢侈品;如果不能完全模拟感知,元宇宙便几乎是一个已经普遍实现的游戏模式,虚拟人生游戏《Second Life》早在2003年即对公众开放,并无新奇。

如果只将元宇宙理解为增强现实的虚拟游戏,它还能够实现公众所期待的自由、平等吗?这个答案或许仍需斟酌。在商业主导的游戏逻辑中,虚拟形象是现实中人消费行为的具象化。氪金与否往往影响游戏进程,抽卡游戏设定的掉落率也常被指出不合理……不开源的商业游戏编码,难以确保公平,反而常将所有体验物化,进而将在游戏中感知着的人物化,祛除其主体性而将其贬低为盈利的单元,游戏人在其中浮沉,往往受制于金钱,时时感受着差异。

元宇宙中的自由,在现行模式下几乎成了伪命题。正如《头号玩家》所描绘,元宇宙的供货商,极可能限制用户的深度体验,拔高使用门槛,拒绝技术普惠;它更可能将人类化,并以“自由”为名兜售产品,试图将用户作为消费人圈禁在赛博空间。所谓的“元宇宙自由”势必极为有限,并且归根结底由搭建者控制,本质是物化与圈禁。

超载与失敏

剥除赋予元宇宙的种种有待论证的理想化意涵,直面元宇宙的必然倾向,或可更接近元宇宙本身。依托于增强现实技术的元宇宙,将或多或少提升用户在其中的知觉感知,这对于相当一部分人而言具有吸引力,却也值得保持警惕。

大量影视作品,尝试在作品内对元宇宙进行模拟演练,试图假设超高体验感的虚拟游戏空间可能给现实中人带来的影响。《贝克街的亡灵》中,柯南与大量伙伴受邀进入VR游戏“茧”,超沉浸体验异质世界,青少年身处其中,直面杀人嫌犯、手持管制枪具,即使有全副感知也在游戏中毫不犹豫地开枪——这不得不令人保持警惕。并非要苛责游戏,使之纯然成为道德宣讲的平台,但是,任何一项向全人类开放的产品,毕竟都应该有其最基本的社会担当。如果说,现阶段游戏仍是一种与现实世界截然不同的低体验密度虚拟空间,那么,当元宇宙来临之时,这之间是否还有如此明晰的分野?那时,人们是否会有所混淆?如果混淆,又会带来怎样的结果?

对此,一些影视剧试图回应。《黑客帝国》中,先觉者不断向主人公发问,综合感官的深度沉浸,让真实与虚幻的界限无限模糊,离开元宇宙初入真实的人,首先感到的是错乱,对何为“自我”不甚明晰;《心理测量者》中,每个元宇宙居民都有自己的人物设定,其中一些居民在社交往来中吸引了大量的粉丝,其中迷狂者,为了维护心目中的虚拟角色形象设定,扼杀了该角色的现实用户——这当然是极端少数情况,但更引人深思的是,既然现实存在的狂热,同样在赛博空间蔓延,那么赛博空间对暴力的漠然,是否会在现实世界传染?如果与现实世界同知同感,元宇宙中的为消遣而纵容的迷狂,又是否会向现实传递?

或许,更核心的问题是,人是否需要一个可以全感官彻底沉浸的元宇宙?事实上,今天的游戏产业,一方面在沉浸式体验中探索,另一方面则在轻量游戏中拓维:深度参与并非唯一的向度,方便快捷的抽离对于相当一部分游戏玩家而言同样重要。永不止息的饱满体验,极可能带来失敏与疲倦,过剩的具象化信息,亦可能剥夺人们面对空白的想象力。

未必所有游戏爱好者都会亲近元宇宙,未必所有元宇宙支持者都能对其永不倦怠。全身心地投入另一种生活,固然令人心驰神往,但总有那样一些时刻:比起投入,我们更想观察;比起参与,我们更想见证;比起经历,我们更想低投入地听一个故事;比起获取超量的信息,我们更需要一些空白,来让想象力飞逸。

融入与逃离

而今,人们对元宇宙的探索已然发生,且不可休止。公众也不得不承认当其覆盖到诸多文化产业时所迸发出的巨大能量,元宇宙艺术展、元宇宙教育项目均在逐步落实中展现了相当可观的前景。甚至,元宇宙引来许多官方发声,2021年,韩国颁布《元宇宙首尔五年计划》,着力打造元宇宙行政服务生态……诸多公共领域的尝试,昭示着,在未来,元宇宙或许不仅仅是休闲逸乐的设施,而将成为新一代的公共基础设施;也不仅仅是被游戏类型化的小小独立空间,或许会成为综合性的整体宇宙。

彼时的元宇宙,或许已经成为生产力发展阶段的标志,甚至将改造公众的生活模式。越是公共的,就越是有责任的,自如的奔逸将得到相关共识的收束。又或许,元宇宙将成为新时代的社交平台,就如同今天的微信,随着社交性的增强部分缩减了娱乐性,成为文娱消费新常态之际也成为生活与生产新常态。那时的元宇宙,势必又经过一次脱胎换骨,保留文化消遣与公共娱乐的功用,也越来越规范化。

当元宇宙常态化,是否进入元宇宙,将是姿态性的。永远有人兴致勃勃地投入,享用技术跃迁的成果;也会有参与者逃离,品味脱离社交网络的自在并拥抱现实世界的实感。但更可能的,是我们大部分人,像今时今日卸载复安装、安装复卸载一些APP一般,在融入与逃离中往复。

微信编辑:吕漪萌

二审:丛子钰

三审:任晶晶

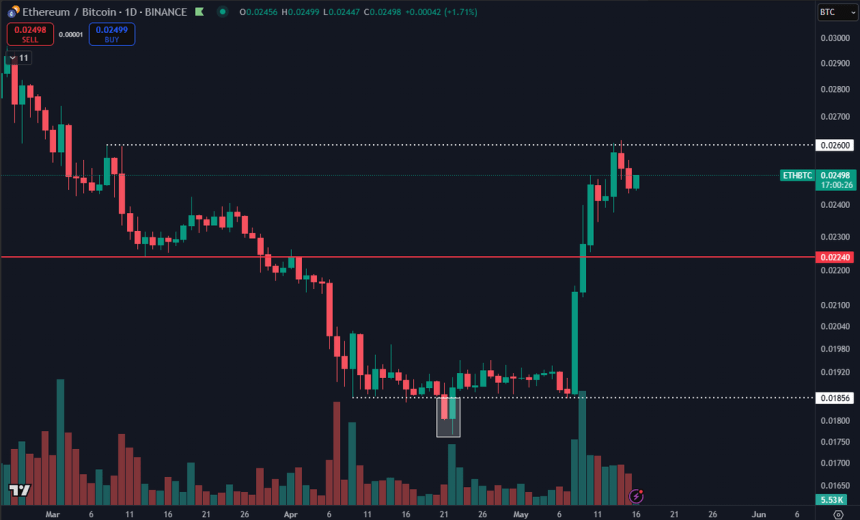

Ethereum Faces Resistance Against Bitcoin – ETH/BTC Bullish Structure In Question

After a strong rally that pushed Ethereum to a local high of $2,730, the asset has retraced over 10%...

CDARI Partners With Laika AI to Power Blockchain Intelligence Across Chains

CDARI and Laika AI are enhancing blockchain intelligence together by enabling safer, smarter Web3 e...

What’s Next For Avalanche Price Rally—Will it Rise to $30 or Drop to $20 in May 2025?

The post What’s Next For Avalanche Price Rally—Will it Rise to $30 or Drop to $20 in May 2025? appea...