在比特币 DeFi 化的进程中,包装比特币(Wrapped Bitcoin)已成为连接原生比特币与智能合约生态的关键桥梁。wBTC 作为这一领域的开创者和市场领导者,长期占据着超过 80 亿美元的市场份额。然而,随着 Lombard 收购 BTC.b 这一行业首例加密资产收购案的完成,市场格局正在发生深刻变化。本报告将从技术架构、托管模式、市场定位和监管风险四个维度,对这两种主流包装比特币方案进行系统性对比分析,为机构投资者和 DeFi 协议提供决策参考。

值得注意的是,wBTC 在 2024 年经历了重大的托管权变更争议,这一事件不仅暴露了中心化托管模式的固有风险,也为 BTC.b 等去中心化替代方案创造了市场机遇。在当前监管环境日益趋严、机构投资者对透明度要求不断提高的背景下,包装比特币的技术架构选择已经不仅仅是工程问题,更成为关乎市场信任和长期竞争力的战略决策。

数据截至 2025 年 10 月

一、技术架构对比:中心化 vs 多机构验证

1.1 wBTC 的单一托管人模式及其演变

wBTC 自 2019 年 1 月由 BitGo、Kyber Network 和 Ren Protocol 联合推出以来,一直采用中心化托管架构。在这种模式下,BitGo 作为唯一的托管人(Custodian)负责持有所有支持 wBTC 的原生比特币储备。当用户希望将 BTC 转换为 wBTC 时,需要通过授权商户(Merchant)将比特币发送到 BitGo 控制的地址,BitGo 确认收到 BTC 后,在以太坊网络上铸造等量的 wBTC 代币。这一流程虽然简单高效,但本质上是一个完全依赖单一实体信用背书的系统。用户持有的 wBTC 实际上是 BitGo 签发的"比特币借据",其价值完全取决于 BitGo 的偿付能力和操作诚信度。

这种架构在早期市场环境下具有明显优势:BitGo 作为持牌数字资产托管机构,拥有成熟的冷钱包管理经验和保险覆盖方案;单一托管人模式决策效率高,能够快速响应市场需求和技术升级;标准化的铸造/赎回流程降低了用户的认知成本。然而,单点故障风险始终是悬在 wBTC 头上的达摩克利斯之剑。如果 BitGo 遭遇黑客攻击、内部舞弊或监管干预,所有 wBTC 持有者都将面临资产损失风险。历史上 renBTC 的崩溃就是前车之鉴——当其母公司 Alameda Research 在 FTX 事件中破产后,renBTC 的价值一度暴跌,最终被迫停止铸造新币。

2024 年 8 月,wBTC 宣布了一项重大架构调整:将托管权从 BitGo 的单一控制转移到 BitGo、BiT Global(香港)和 BiT Global 新加坡子公司共同持有的 3-of-3 多签架构。这一变化的初衷是实现地理分散化和多司法管辖区覆盖,理论上可以降低单一司法区域的监管风险。然而,这次调整却引发了行业内的激烈争议,核心原因在于 BiT Global 与 TRON 创始人 Justin Sun 存在密切关联。Sun 在加密行业颇具争议性,曾涉及多个透明度不足的项目,其主导的 HBTC(Huobi 包装比特币)最终以失败告终,目前交易价格仅为同期 BTC 价格的约 13%。这一背景使得许多 DeFi 协议对新的托管架构产生信任危机。

MakerDAO 的风险评估团队 BA Labs 率先对此表示担忧,认为 Sun 的参与带来了"不可接受的对手方风险",一度提议将 wBTC 从其借贷协议中完全下架。虽然在与 BitGo CEO Mike Belshe 沟通后,MakerDAO 最终选择了收紧风险参数而非完全移除 wBTC,但这一事件已经严重动摇了市场对 wBTC 托管安全性的信心。Coinbase 随后宣布将 wBTC 从其平台下架,并迅速推出自有竞品 cbBTC,这一系列连锁反应充分暴露了中心化托管模式在面对信任危机时的脆弱性。虽然 BitGo 坚称 Sun 无法单方面移动任何 BTC 储备,所有交易仍需 BitGo 共同签名,但市场情绪的波动已经对 wBTC 的长期竞争力造成实质性影响。

1.2 BTC.b 的多机构安全联盟架构

BTC.b(原为 Avalanche Bridge 推出的跨链比特币,现已被 Lombard 收购)采用了完全不同的技术路径:15 个独立机构组成的验证者网络(Security Consortium)。这些机构来自全球不同司法管辖区,包括传统金融机构、加密原生公司和基础设施提供商,共同负责验证和管理 BTC.b 的铸造与赎回流程。与 wBTC 由单一实体持有私钥不同,BTC.b 的多签架构要求至少达到预设阈值数量的验证者同时签名才能执行资金操作,这一设计从根本上消除了单点故障风险。

更重要的创新在于 BTC.b 集成了 Chainlink 的储备证明(Proof of Reserve)系统。传统的包装资产往往依赖托管人的定期审计报告来证明储备充足性,这种方式存在时间滞后且难以验证真实性。Chainlink PoR 通过去中心化预言机网络实时验证链上 BTC.b 的发行量与链下比特币储备的 1:1 对应关系,任何用户都可以随时查询验证结果,实现了真正意义上的透明化管理。这种架构设计在金融工程上更接近"分布式托管银团"模式,而非传统的"单一受托人"模式,显著提升了系统的抗风险能力和可审计性。

从技术实现角度看,BTC.b 的多机构验证网络虽然在操作复杂度上高于 wBTC,但这种复杂性换来的是更高的安全边际。15 个验证者分布在不同的法律管辖区和基础设施环境中,即使其中若干节点遭遇技术故障、监管干预或恶意行为,系统整体仍能保持正常运行。这种"去信任化"设计理念与区块链行业的核心价值观高度契合,也更符合机构投资者对系统性风险管理的要求。相比之下,wBTC 的 3-of-3 多签虽然也引入了多方制衡,但由于 BiT Global 占据两把私钥,实际控制权仍然高度集中,并未从根本上改变中心化托管的本质。

1.3 跨链兼容性与基础设施覆盖

在多链生态布局方面,两者展现出不同的战略取向。wBTC 最初专注于以太坊生态,后来逐步扩展到 Base、Osmosis 等链上,但其扩展速度相对保守。BTC.b 则在 Lombard 收购后明确了激进的多链策略:除了保持 Avalanche 作为主要部署网络外,还将快速扩展至 Ethereum、Solana 和 MegaEth 等主流公链。这种差异反映了两种不同的市场定位——wBTC 更像是以太坊 DeFi 生态的基础设施,而 BTC.b 试图成为全行业的跨链比特币标准。

值得关注的是,BTC.b 的 SDK 已经被 Binance 和 Bybit 两大中心化交易所采用,这为其带来了直接触达数千万用户的分发渠道。相比之下,wBTC 虽然在 Uniswap、Aave 等 DeFi 协议中有深度整合,但缺乏与顶级 CEX 的战略合作关系。这种差异可能在未来的市场竞争中产生显著影响:当主流交易所用户希望将比特币跨入 DeFi 时,如果平台原生支持 BTC.b 的一键铸造,用户体验优势将转化为市场份额优势。

二、托管透明度与储备验证机制

2.1 wBTC 的审计模式及其局限性

wBTC 采用传统金融行业常见的定期审计模式来保证储备充足性。BitGo 会定期在比特币区块链上执行"储备证明交易",允许外部观察者验证托管地址确实持有相应数量的 BTC。此外,DAO 成员和授权审计机构可以查看铸造/销毁记录,确保链上 wBTC 总量与链下 BTC 储备一致。这种模式在合规性和可审计性方面符合传统金融监管的要求,也是 wBTC 能够获得机构投资者认可的重要原因之一。

然而,这种审计模式存在固有的时间滞后问题:审计报告通常以季度或月度为周期发布,用户无法实时掌握储备状况。在极端市场波动或突发事件中,这种信息不对称可能导致市场恐慌和挤兑风险。更深层的问题在于,审计本质上是一种"事后验证"机制,依赖于审计机构的专业能力和独立性。如果审计过程存在疏漏或托管人主动造假,问题可能要等到事态恶化后才会暴露,届时用户已经遭受损失。

2024 年的托管权变更争议进一步暴露了 wBTC 审计机制的不足。虽然 BiT Global 和 BitGo 都声称储备比例未受影响,但市场对新托管架构的信任度明显下降,部分 DeFi 协议开始主动降低 wBTC 的借贷抵押率或增加清算阈值。这种"信任折价"反映出市场对纯粹依赖人工审计的储备验证机制并不完全放心,尤其是当托管方的声誉出现瑕疵时,审计报告的公信力会受到连带质疑。

2.2 BTC.b 的实时链上验证优势

BTC.b 通过集成 Chainlink 去中心化预言机网络实现了质的飞跃:储备证明不再是定期发布的静态报告,而是持续更新的动态数据流。Chainlink 的多节点网络会定期查询比特币托管地址余额,并将验证结果上传至各个部署 BTC.b 的区块链网络。任何用户或协议都可以随时查询最新的储备比率,整个过程无需信任任何中介机构。这种架构在透明度和实时性上都远超传统审计模式,更符合加密行业"代码即法律"的理念。

这种实时验证机制在风险管理上具有重要意义。当 DeFi 借贷协议接受 BTC.b 作为抵押品时,智能合约可以直接调用 Chainlink PoR 数据,如果检测到储备比率低于安全阈值,系统能够自动触发风控措施,例如暂停新增借贷、提高抵押率要求或启动清算流程。这种程序化的风控响应速度远快于人工决策,能够在市场异常波动时更有效地保护用户资产。相比之下,wBTC 的储备验证高度依赖人工流程,从发现问题到采取措施存在不可避免的时间差,这在高频交易的 DeFi 环境中可能造成严重后果。

从长期来看,Chainlink PoR 的引入还为 BTC.b 建立了一种"可组合的信任基础设施"。随着越来越多 DeFi 协议采用 PoR 作为标准风控工具,BTC.b 的技术架构优势将转化为生态整合优势。开发者可以更容易地将 BTC.b 集成到复杂的 DeFi 策略中,而不必担心储备透明度问题。这种技术标准的先发优势,可能在未来几年内成为 BTC.b 相对于 wBTC 的关键竞争壁垒。

2.3 监管合规性的不同路径

在监管合规方面,wBTC 和 BTC.b 选择了截然不同的策略。wBTC 更倾向于传统金融的合规路径:BitGo 作为持牌托管机构,接受美国监管部门的监督,定期提交合规报告,这种模式在吸引传统机构投资者方面具有优势。特别是对于那些内部风控流程要求必须使用持牌托管服务的机构而言,wBTC 的合规资质是其他替代方案难以匹敌的。然而,这种中心化合规模式也带来了"监管集中风险":如果美国监管政策突然收紧,BitGo 可能被迫冻结特定地址的 wBTC 或停止服务,这在实践中已有先例(如 OFAC 对 Tornado Cash 相关地址的制裁)。

BTC.b 则试图开创一条"技术驱动的去中心化合规"路径。通过多司法管辖区的验证者网络和透明的链上储备证明,BTC.b 能够在不依赖单一持牌实体的前提下,仍然满足机构投资者对透明度和安全性的要求。这种模式的优势在于更强的抗审查性和全球可访问性,但挑战在于如何说服那些已经习惯了传统合规框架的机构客户接受这种新范式。Lombard 的策略是通过与多个传统金融机构合作(作为验证者网络的一部分),在保持去中心化技术架构的同时,仍然能够提供机构级的合规保障。

值得注意的是,欧盟的 MiCA 法规和美国 SEC 对数字资产的监管框架都在不断演进。未来几年,监管机构很可能会对包装资产提出更严格的储备证明要求。在这种趋势下,BTC.b 采用 Chainlink PoR 的技术选择可能具有前瞻性优势——这种实时、可验证的储备证明机制天然符合监管机构对透明度的要求,而无需依赖传统的审计中介。相比之下,wBTC 可能需要对其审计流程进行大幅改造才能满足未来的监管标准,这将产生额外的合规成本和运营复杂度。

三、市场定位与产品策略差异

3.1 wBTC 的市场主导地位及其挑战

wBTC 凭借先发优势和深度的 DeFi 生态整合,长期占据包装比特币市场的绝对领导地位。其当前市值约 140 亿美元,流通量超过 12.7 万枚 BTC,在 Aave、Compound、Uniswap 等主流 DeFi 协议中都有核心地位。这种市场主导地位形成了强大的网络效应:越多协议集成 wBTC,其流动性就越好;流动性越好,新协议就越倾向于集成 wBTC 而非其他替代品。这种正反馈循环使得 wBTC 的市场地位在过去几年中几乎无法撼动。

然而,2024 年下半年的托管权变更争议打破了这一稳定格局。从 8 月宣布与 BiT Global 合作开始,wBTC 的市场份额首次出现显著波动。虽然其市值从 80 亿美元增长到目前的 140 亿美元(主要受比特币价格上涨带动),但市场情绪指标显示用户对其长期可靠性的信心有所下降。MakerDAO、Aave 等协议收紧风控参数,Coinbase 直接下架并推出竞品,这些行动都表明曾经牢不可破的 wBTC 生态正在出现裂痕。更关键的是,这次争议暴露了中心化托管模式的"声誉风险不可分散"特性——无论技术架构如何完善,只要涉及有争议的参与方,整个系统的信誉都会受到牵连。

从产品策略看,wBTC 一直专注于做"纯粹的比特币价格映射",不提供收益功能,主要用户是需要在以太坊上进行比特币交易、借贷或提供流动性的 DeFi 参与者。这种定位使其成为以太坊 DeFi 生态的基础设施,但也限制了其增长空间——当市场对单纯的价格映射需求趋于饱和后,wBTC 很难通过产品创新来开拓新市场。面对 cbBTC 这种由 Coinbase 背书、用户体验更友好的竞品,以及 tBTC 等去中心化程度更高的替代方案,wBTC 的竞争压力显著增加。

3.2 BTC.b 的双产品战略与市场机会

Lombard 收购 BTC.b 后采取了一种更为激进的市场策略:通过 BTC.b(非收益型)和 LBTC(收益型)构建完整的比特币 DeFi 产品矩阵。这种双产品战略试图同时满足两类截然不同的用户需求:保守型投资者只需要纯粹的价格敞口,他们可以选择 BTC.b;而追求资本效率的激进投资者则可以选择 LBTC,通过质押或借贷生成收益。这种产品组合策略在零售市场和机构市场都具有吸引力,能够覆盖更广泛的用户群体。

更重要的是,通过收购一个已有 550 亿美元规模、拥有 1.2 万活跃用户、深度集成 Aave、BENQI 等主流协议的成熟资产,Lombard 实现了"买入市场份额"而非"从零建设"的快速扩张路径。这种 M&A 策略在加密行业几乎没有先例(以往多为项目合并或代币 swap,而非直接收购活跃资产及其基础设施),其成功可能开创一种新的行业整合模式。对于 Lombard 而言,这笔交易不仅获得了即时规模,更重要的是获得了已验证的产品市场匹配度(Product-Market Fit)和完整的技术栈,大幅降低了新产品推广的时间成本和市场教育成本。

从市场时机看,BTC.b 的扩张正值 wBTC 遭遇信任危机之际。当部分 DeFi 协议出于风险管理考虑主动降低对 wBTC 的依赖时,他们需要寻找替代方案,而 BTC.b 凭借更去中心化的架构和实时储备验证,成为最自然的选择。这种"替代需求"可能在未来 12-18 个月内持续释放,为 BTC.b 提供了宝贵的市场窗口期。如果 Lombard 能够在这一关键时期快速推进多链部署、扩大 DeFi 协议整合并保持零安全事故记录,BTC.b 有可能实现从"小众替代品"到"主流选项"的跨越。

3.3 目标用户与应用场景对比

wBTC 的主要用户群体是以太坊 DeFi 的原生参与者:他们熟悉智能合约操作,需要在 Uniswap 等 DEX 上交易、在 Aave 上借贷或在 Curve 上提供流动性,wBTC 对他们而言是"比特币的以太坊化身"。这种用户群体对价格敏感度相对较低(因为 wBTC 在大多数场景下是工具性资产而非投资标的),更关注流动性深度和协议整合广度。对于这类用户,wBTC 凭借多年积累的流动性优势和广泛的协议支持,仍然是最优选择。

BTC.b 则试图吸引更广泛的用户群体:不仅包括 DeFi 原生用户,还包括 CEX 用户和传统金融背景的机构投资者。通过与 Binance、Bybit 的 SDK 整合,BTC.b 能够降低用户从 CEX 进入 DeFi 的门槛;通过多机构验证网络和实时储备证明,BTC.b 能够满足机构投资者对透明度和安全性的严格要求;通过双产品策略(BTC.b+LBTC),Lombard 能够为不同风险偏好的用户提供定制化选择。这种"全覆盖"策略野心勃勃,但执行难度也相应更高——需要在产品体验、安全性和市场教育等多个维度同时发力。

从应用场景看,wBTC 目前主要用于 DeFi 协议中的交易、借贷和流动性挖矿。BTC.b 则在此基础上尝试扩展到更多场景:通过 LBTC 提供比特币质押收益,吸引长期持币者;通过多链部署覆盖 Solana、Avalanche 等高性能公链,满足低成本交易需求;通过与传统金融机构合作,探索合规的机构级产品。如果这些场景能够成功拓展,BTC.b 的市场空间将显著大于 wBTC,不仅是"包装比特币"领域的竞争者,更是"比特币资本市场基础设施"的构建者。

四 、行业格局演变:从单一霸主到多元竞争

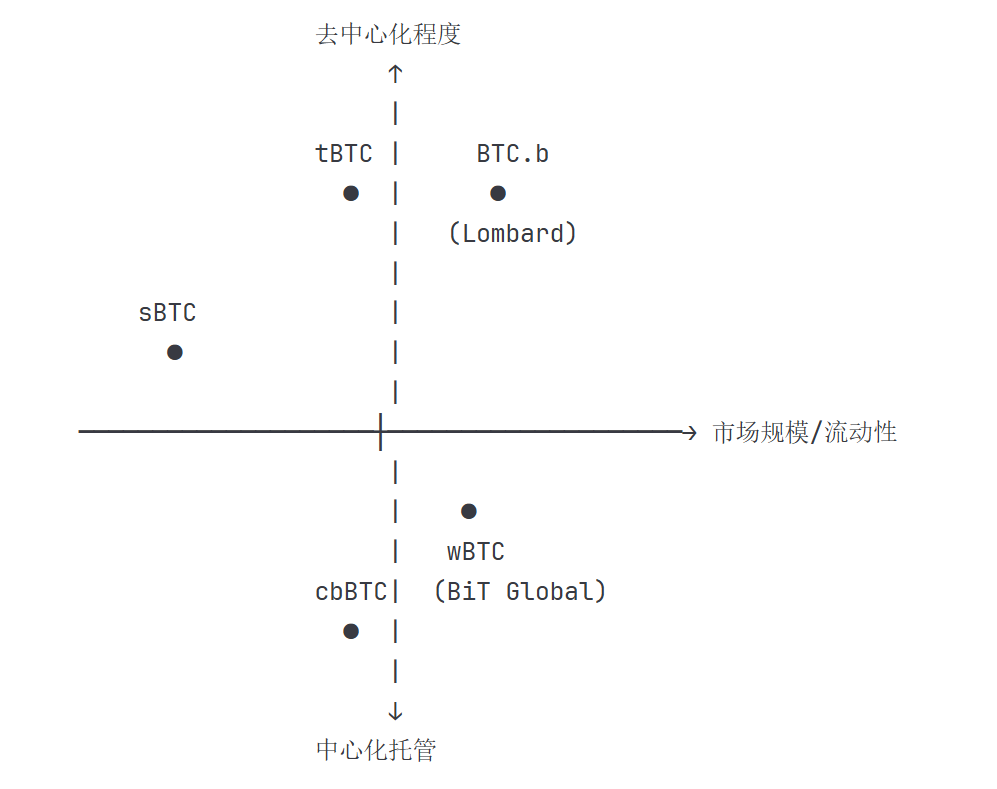

从更宏观的视角看,包装比特币市场正在经历从"wBTC 一家独大"到"多方案并存"的结构性转变。这种变化的驱动力不仅来自技术创新,更来自市场对风险分散的本能需求。当单一包装资产占据过高市场份额时,整个 DeFi 生态实际上面临系统性风险——如果 wBTC 出现问题,依赖其作为抵押品的借贷协议、以其为基础的流动性池都会受到冲击。因此,主流 DeFi 协议有内在动力支持多种包装比特币方案并存,以实现风险对冲。

这种多元化趋势对 BTC.b 等挑战者是利好,因为他们不需要完全取代 wBTC,只需在特定细分市场建立优势即可生存和发展。例如,BTC.b 可以主攻那些对去中心化和透明度要求最高的 DeFi 协议,或专注于新兴公链生态(如 Solana、Avalanche),而将以太坊主流市场暂时让给 wBTC。这种"错位竞争"策略风险较低且更现实,通过在不同维度建立差异化优势,BTC.b 可以逐步扩大市场份额而不必与 wBTC 正面硬刚。

长期来看,包装比特币市场可能呈现"2-3 家主流方案+若干细分方案"的格局:wBTC 凭借先发优势和深度整合继续占据重要市场份额,但不再独占;cbBTC 依托 Coinbase 的平台效应在合规性要求高的机构市场占据一席之地;BTC.b 等去中心化方案在技术先进性和透明度上建立差异化竞争优势。这种多元化格局对整个 DeFi 生态是健康的,因为它降低了单点故障风险,同时促进技术和产品创新的持续迭代。

五、结论与投资启示

5.1 技术架构的范式竞争

wBTC 与 BTC.b 之间的竞争,本质上是两种技术范式的竞争:中心化托管的效率优势 vs 去中心化架构的安全优势。wBTC 通过单一托管人模式实现了高效的铸造/赎回流程和成熟的合规框架,这在早期市场环境下是最优解。然而,随着 DeFi 生态的成熟和用户对透明度要求的提高,单点故障风险和信任依赖问题日益凸显,2024 年的托管权争议正是这一矛盾的集中爆发。

BTC.b 选择的多机构验证+实时储备证明路径,代表了加密行业"去信任化"理念在包装资产领域的深化应用。虽然这种架构在协调成本和运营复杂度上高于中心化模式,但它从根本上消除了单点故障风险,并通过技术手段(Chainlink PoR)而非人工流程实现了透明度保障。这种技术路径更符合区块链行业的长期发展方向,也更能适应未来可能出现的监管要求。

从投资视角看,这两种方案各有其适用场景和目标客户。对于需要最大流动性、最广泛协议支持且对托管信任度要求相对宽松的用户,wBTC 仍然是最实用的选择;对于优先考虑去中心化、透明度和长期安全性的用户或协议,BTC.b 提供了更符合其价值观的替代方案。理性的市场策略可能是在两者之间进行风险分散,而非将全部敞口集中在单一方案上。

5.2 Lombard 的战略机会窗口

Lombard 通过收购 BTC.b 并构建双产品战略(BTC.b+LBTC),展现了清晰的市场野心:不仅要在包装比特币领域占据一席之地,更要成为"比特币资本市场基础设施"的主要构建者。这一战略的成功概率取决于以下几个关键因素:能否在未来 12-18 个月内将 BTC.b 的流通规模扩大 3-5 倍,达到 15-25 亿美元级别;能否成功推进多链部署,在 Ethereum、Solana 等主流生态中建立足够的 DeFi 协议整合;能否保持零安全事故记录,证明多机构验证架构的可靠性;能否通过 LBTC 的收益产品吸引到大量长期持币者,实现用户群体的差异化扩张。

如果这些目标能够实现,Lombard 有机会在 3-5 年内挑战 wBTC 的市场主导地位。更重要的是,通过 BTC.b 这笔收购,Lombard 开创了一种加密行业 M&A 的新模式:收购具有实际产品市场匹配度和用户基础的活跃资产,而非简单的代币合并或技术收购。这种模式如果被验证成功,可能引发一波行业整合浪潮,推动加密市场从"碎片化竞争"向"战略并购"阶段演进。

对于 DeFi 协议而言,过度依赖单一包装比特币资产已被证明存在系统性风险。建议主流借贷协议、DEX 和流动性池在支持 wBTC 的同时,逐步整合 BTC.b、cbBTC 等替代方案,实现风险分散。具体做法可以是:为不同包装比特币设置差异化的抵押率和清算参数,反映其不同的风险特征;通过流动性激励计划促进多种包装比特币的均衡发展,避免市场过度集中;建立动态的风险评估机制,实时监控各包装资产的储备证明和托管状况。

对于普通用户和机构投资者而言,选择包装比特币方案时应综合考虑以下因素:流动性需求——如需频繁大额交易,wBTC 的深度优势仍难以替代;安全性偏好——如高度重视去中心化和透明度,BTC.b 的技术架构更具吸引力;收益需求——如希望比特币资产产生收益,LBTC 是目前少数可选方案之一;合规要求——如所在机构强制要求使用持牌托管服务,wBTC 或 cbBTC 更为合适;持有期限——短期套利交易对托管方信誉敏感度较低,长期持有则应更重视安全性和透明度。

最重要的投资原则是:不要将全部资产集中在单一包装比特币方案上。正如原生加密资产多元化配置能够降低组合风险一样,在包装比特币领域也应采取分散策略。wBTC 的流动性优势和 BTC.b 的技术优势可以互补,通过组合配置既能享受高流动性带来的交易便利,又能降低单一托管方出现问题时的损失风险。对于大额持仓者,建议将 30-50%的包装比特币敞口分散到 2-3 个不同方案中,以实现风险对冲。